捕鯨でも、反捕鯨でもない、どっちつかずのいい映画だ!イルカ漁を巡って太地の港を右往左往する人間たちのコメディ。「クジラやイルカが絶滅寸前だと議論をしているが、こんな小さな町こそ絶滅危機にある」というアメリカ人ジャーナリストの科白が光る。

―――ビートたけし

日本におけるクジラ・イルカ漁の問題は、尖閣や拉致問題と同様にナショナリズムの問題になっている。だからこそ政治は硬直する。硬直に抗するためには、多様な視点を知ることが必要だ。様々な視点と視線が幾重にも折り重ねられながら、映画はあなたを新たな視点へと導くはずだ。

―――森達也 (映画監督・作家・明治大学特任教授)

分かり合えないからこそ、向き合うべき時がある。

感情の「壁」が立ちはだかる現代を、「おクジラさま」が飛び越える。

海からやってくる「奇跡」の予感。

―――茂木健一郎 (脳科学者〕

アフリカの辺境の地でも、すでに起き始めているグローバリズムとローカリズムの衝突。いいことも、わるいこともある中で、自分なりにそれを”考えてみること”を提案してくれる映画です。

―――ヨシダナギ(フォトグラファー)

News

- 2020/04/02

- 映画『おクジラさま ふたつの正義の物語』(佐々木芽生 監督) iTunesで販売スタート!

- 2019/07/01

- 7月捕鯨再開【緊急開催】映画『おクジラさま』上映&監督トーク(7/6 東京)

- 2019/03/22

- 2019年夏 映画『おクジラさま』 世界一斉上映キャンペーン

- 2019/03/04

- 捕鯨論争について描いた映画『おクジラさま ふたつの正義の物語』DVD3月15日先行発売決定!

- 2019/02/03

- 【緊急開催!】映画『おクジラさま ふたつの正義の物語』上映会と監督&国際捕鯨委員会(IWC)前議長講演 (2/21東京)

About the film

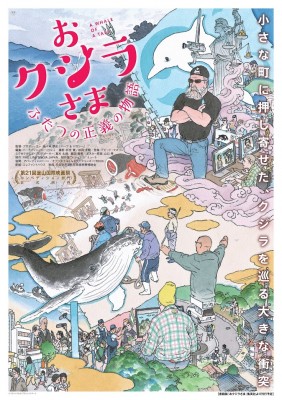

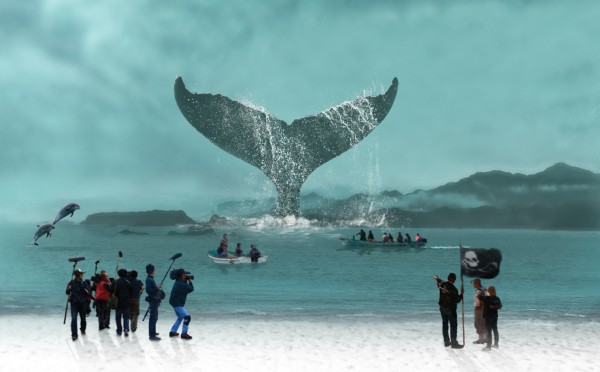

紀伊半島南端に近い和歌山県太地町は、人口約3000の小さな漁師町。2010年、この町が一躍世界の注目を浴びた。町で行われているイルカの追い込み漁を批判的に描いたドキュメンタリー映画『ザ・コーヴ』がアカデミー賞を受賞したのだ。以来、「クジラの町」として400年の捕鯨の歴史を「誇り」にもつ太地町は、イルカやクジラを保護したい海外の活動家たちからの集中非難の的となる。2010年秋、過激な抗議活動で知られるシーシェパードのメンバーが太地町に降り立ち、小さな漁師町が国際紛争の舞台となった時から、物語はスタートする。

マスメディアが報じてきた二項対立 ―捕鯨を守りたい日本人とそれを許さない外国人― という単純な図式ではなく、賛否にとらわれない多種多様な意見をカメラは捉えていく。歴史・宗教・イデオロギーの違いや、自分と相容れない意見や価値観を持つ他者との共存は果たして可能なのか?日本の小さな漁村で起きている衝突を通して、世界が今直面しているグローバリズムとローカリズムの対立、そして「ダイバーシティ~多様性の危機」を描き出す。

2010年大ヒットした映画「ハーブ&ドロシー」の佐々木芽生監督が6年がかりで制作した本作品は、2018年夏、アメリカでも劇場公開されて大きな話題を呼んだ。

More info

2010年9月、過激な抗議活動で知られるシーシェパードのメンバーが、黒いドクロマーク付きのTシャツを来て太地町にやってきた。彼らは、メディアをうまく使って世界で最も成功している環境NGOの一つ。南氷洋で日本の調査捕鯨船に体当たりしては新聞やテレビを賑わせ、彼らの「英雄行為」に対して数億円単位で寄付金が集まる。

太地町では12隻の船でイルカや小型クジラを湾に追い込み捕獲する。活動家はその様子をビデオや写真におさめ、ネットで配信。すると非難のメッセージが町役場や漁業協同組合に殺到し、欧米の活動家が抗議に駆けつける。国内外の報道陣が集まり、地元の政治団体が街宣車のスピーカーから片言の英語で活動家たちに脅しをかける。この状況を打開できないかと、太地町代表者と外国人活動家の対話集会が町の公民館で開かれるも、お互いの意見は決して交わらないことを確認するだけだった。

2014年秋、太地町の状況はさらに悪化していた。追い込み漁の季節になると、大勢の活動家が大型バスで乗り付ける。地元では警察、海上保安庁、時には機動隊まで出動して警戒体制が敷かれる。今や TAIJIの名は、「イルカ殺しの町」として世界の隅々まで知れ渡り、ソーシャルメディアなどを通じてネット上で罵詈雑言が拡散している。

絶望的にみえるこの状況の中で、一人のアメリカ人ジャーナリスト、ジェイ・アラバスターと出会う。彼は太地町に住み込み、公平な立場で町や人々を理解しようと奔走するが・・・

マスメディアが報じてきた二項対立 ―捕鯨を守りたい日本人とそれを許さない外国人― という単純な図式ではなく、賛否にとらわれない多種多様な意見をカメラは捉えていく。歴史・宗教・イデオロギーの違いや、自分と相容れない意見や価値観を持つ他者との共存は果たして可能なのか? 太地町で起きていることは、今まさに世界が直面しているグローバリズムとローカリズムの対立、そしてダイバーシティ(多様性)の危機と重なる。

インターネットとソーシャルメディアを通じて、一瞬にして情報が拡散す時代に、私達はどう世界と対話して行くべきなのか。

Data

| 原題 | A Whale of A Tale | 製作年 | 2017年 |

|---|---|---|---|

| 製作国 | 日本・アメリカ | 制作 | FINE LINE MEDIA JAPAN |

| 配給 | エレファントハウス | 時間 | 96分 |

Cast & Staff

| 監督 | 佐々木芽生 | 製作総指揮 | |

|---|---|---|---|

| プロデューサー | 佐々木芽生 | 原作 | |

| 脚本 | 音楽 | デビット・マズリン | |

| 撮影 | 笠原 貴/杉岡 太樹 | 編集 | バーナディン・コーリッシュ |

| キャスト | ジェイ・アラバスター 三軒一高 リック・オバリー スコット・ウエスト | ||

Review(1)

上映者の声

命に下等と高等があるのか、地域のことは誰が決めるのか、相手をほんとうの意味で知るとはどういうことか、など非常に重要なテーマがちりばめられた良作でした。

地元の人の思い、海外の意見(一部としても)を知ることができた。

少し距離を持った視点で、淡々とありのままを撮っていることでより現実感を持って観ることができた。

少人数の参加者であたが、上映後のトークでは「牛や豚はよくて、イルカがダメというのが理解できない」「文化が違うから結局は分かり合えない」「お互いの文化の違いを認めあうしかない」との意見が出た。

参加者は少なかったのですが、お祖父さんが若い頃捕鯨船乗組員で昔イルカを食べていた方や、捕鯨に興味があり、東京まで上映会に行った方もいらっしゃいました。

捕鯨に携わる方も、捕鯨に反対する方も自分が正しいと思っているので、話し合いをしても、平行線のまま交わることはありませんでした。

そんな中で、ジェイさんのような中立な立場で、太地の漁師さんにも寄り添ってくれる方がいたのが良かったと思います。

答えが出る映画ではなかったのですが、だからこそ、皆さん色々考えるところがあったようでした。

見る前は捕鯨についてそれほど詳しく知らなかったので、固い映画なのかなと思ってましたが、テーマは真面目ですが、思った以上に面白く、何度も見てみたいと思う映画の作りでした。

「ザ・コーヴ」を作っても、太地町が捕鯨をやめないため、「ザ・コーヴ2」が作られると聞きました。

最終的に太地町と反捕鯨派がどこに着地するのか、今後も注目したいと思います。

すべての人が納得する答えなどないのはもちろんですが、思想、信条、信条、伝統など、さまざまな要素により人は差異が生じるもので、それを理解することの必要性を訴えることのできる、すばらしい映画だと思います。

さらに多くの方にご覧いただければと願っております。

ありがとうございました。