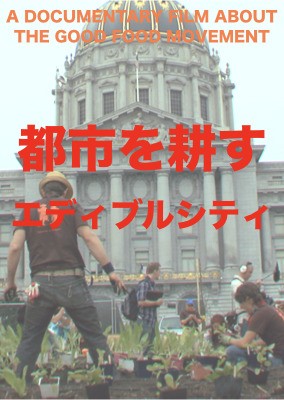

自分たちの暮らしを自分たちの手に取り戻し、納得の行く楽しい暮らしを送りたい。そんな思いを確かに受け取ったし、日本にも世界にも、そう考えて実践している人がたくさんいるという安心感も得ることができる作品。これからも時々上映していきたいです。

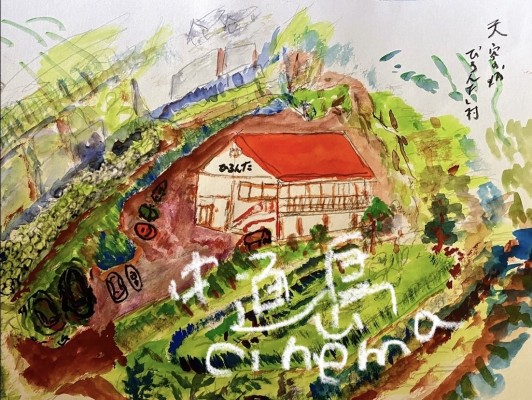

パーマカルチャーの”希望の世界観”を広めたいと、コロナ禍に一才の息子を連れた

撮影の旅で訪れた日本各地とアメリカ西海岸で、楽しみながら地球を救うヒーロー達の物語。

Screening Information

- 2026/02/15 ~ 2026/02/16

- [ 沖縄県 ] おうじまキャンプ場(久米島)上映会&茶話会・感想シェア会

- 2026/02/28 ~ 2026/02/28

- [ 神奈川県 ] 「Coco de シネマ ~ Earth Chat ~」 vol.9

News

About the film

2021年、世界中がパンデミックで混乱の中、パーマカルチャーに魅了された夫婦が一歳の息子を連れて日本各地とアメリカ西海岸へ撮影の旅に出た。共生革命家のソーヤー海と一緒に、より良い世界をつくるために活動するパーマカルチャーの実践者(ヒーロー)達に会いに行こう。

More info

案内人 / ナレーション

ソーヤー海

実践者

◎臼井健二 / シャンティクティ (長野県池田町)

◎Marisha Auerbach (Portland, OR)

◎設楽清和 / NPO法人 パーマカルチャーセンタージャパン (神奈川県旧藤野町)

◎カイル・ホルツヒューター / パーマカルチャーセンター上籾 (岡山県久米南町)

◎たいら由以子 / 循環生活研究所(じゅんなま研) (福岡県福岡市)

◎Antonio Roman-Alcala / Alemany Farm (San Francisco, CA)

◎ソーヤー海 / パーマカルチャーと平和道場 (千葉県いすみ市)

◎酒匂徹 / 自然農園ウレシパモシリ (岩手県花巻市)

◎Doug, Joe, Sam, Maria Bullock / Bullocks (Orcas Island, WA)

◎川村若菜&大村淳 / フォレストガーデン (静岡県浜松市)

◎Glenn Hurlehy / Beacon Food Forest (Seattle, WA)

◎石田紀佳 / 自由大学 実践!アーバンパーマカルチャー (東京都表参道)

◎Ole Nelson / Kailash Ecovillage (Portland, OR)

Data

| 原題 | 製作年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|

| 製作国 | 日本 | 制作 | TUP Media & くらしのね |

| 配給 | 時間 | 102 |

Cast & Staff

| 監督 | 木多伸明 | 製作総指揮 | |

|---|---|---|---|

| プロデューサー | 原作 | ||

| 脚本 | 音楽 | イノリノネSTUDIO | |

| 撮影 | 編集 | ||

| キャスト | ソーヤー海、臼井健二、Marisha Auerbach、設楽清和、カイル・ホルツヒューター、たいら由以子、Antonio Roman-Alcala、酒匂徹、 Dag Joe Sam Maria Bullock、川村若菜&大村淳、 本間フィル・キャッシュマン、Glenn Hurlehy、石田紀佳、Ole Nelson | ||

Review(2)

25/12/22 10:08

最初、農業の自然農法なのかと思っていましたが、自分の生活を振り返り地球とのかかわり方を改めて考えさせられました。未来の人のためにもっと何かできることはないだろうかと思います。今、ターニングポイントに私たちはいると思います。

上映者の声

自分たちの暮らしを自分たちの手に取り戻し、納得の行く楽しい暮らしを送りたい。そんな思いを確かに受け取ったし、日本にも世界にも、そう考えて実践している人がたくさんいるという安心感も得ることができる作品。これからも時々上映していきたいです。

「豊かさ」ってなんだろう? そんな問いかけが、ふと胸に残ります。

毎日ごちそうを食べることでも、遠くへ旅行に出かけることでも、華やかな娯楽に包まれることでもない。

むしろ、自然とともに、自分の手の届く範囲で、無理なく暮らすこと。

それが本当の「豊かさ」なのかもしれないと気づかされました。

どこに住んでいても、自分らしい等身大の暮らしは実現できる。

そして、その暮らしを続けていくことが、安心とつながっている。

そんな穏やかで力強いメッセージに、背中をそっと押された気がします。

派手さはなくても、じんわりと沁みてくる。

観終わったあと、少し呼吸が深くなって、今日の空が違って見えるような。

そんな映画でした。

温暖化防止対策講座の一環として開催しました。

色々なことで二酸化炭素を排出している私たちの生活です。

パーマカルチャーという言葉を聞いたことはあるけど「自然農法の事」と思っていましたが、映画を見ていやいや、未来のための持続可能な地球を作るための食料調達のことという風に感じました。

見終わってみんなでシェア会をしました。その中で、今すぐできることはコンポストという意見が出ました。この映画のような生き方をすぐにはできないけど、未来の子ども達がちゃんと生活できる長にはしたいとの意見でした。

「TERRA ぼくらと地球の暮らし方」を上映した後、恒例のシェア&ランチ会では、おひとりお一人のお話が、ゆっくり聞けるので主催のわたしたちも、とても充実した気持ちになります。

「TERRA ぼくらと地球の暮らし方」を上映した後、恒例のシェア&ランチ会では、おひとりお一人のお話が、ゆっくり聞けるので主催のわたしたちも、とても充実した気持ちになります。この映画を観ると、

パーマカルチャーのことが全てわかる!…というより、その概念こそが多様性そのもの。

ひと括りで言い表せられる世界ではないことに気づかされます。

目の前の土地を、よーくよーく観察し、活かす。

人と仲良くなるときと一緒だなぁ、と。スキルよりも相手を良く理解すること。知ろうとすること。

だから、土地ごとに色んなデザイン(カタチ)があるのだと理解しました。映画にも出てた、うずら飼ってみたくなりました!

映画の後、

「自分の居場所でパーマカルチャーを取り入れてみる!」

そう言ってくれる方もいらっしゃって、

映画だけでは終わらない、次へのアクションに

背中を押してくれるドキュメンタリー映画って素敵だなぁ♡

いつもの着地点へ、今回も連れて行ってくれました。

ハチドリーズ主催の定期映画上映会

ハチドリーズ主催の定期映画上映会Social Movie Club Dropsの第4回 TERRA。

パーマカルチャーの実践ドキュメンタリー映画。

ご参加いただいた皆様ありがとうございます。

個人的には、

・風の谷のような社会のグランドデザイン

・具体的な日々の暮らしのスキル(パーマカルチャー)

・心の内側をととえること

の3つのレイヤーをそれぞれにアップデートすることと、それらを踏まえて、「都市でもできるパーマカルチャー的な暮らし」をわかりやすく提供していくことが、人類がサステナブルに共生していくには、大切だな〜と感じました。

人類を除けば、自然はサステナブルに共生していくんですが、人類は自己免疫疾患のように、自分たちで自分たちを追い込んでるので…どうやって抜け出せるか。課題ですね〜。

社会変革を起こしている時は多少の不快や抵抗に合うことは必然であることや、お金やコネクションはさほど重要ではなく、友達を誘って、手元にあるもので、できることから始めればいい、という助言に勇気付けられる。また、大多数の人が暮らす都会のシステムが変わってこそ、社会が良い方向へと転換していく、と都市で活動する人びとの取り組みにもなるほどな、と。どの方もたくさん話し、情報量が多いように感じたけど、かといって、どの場所も削れないかも。