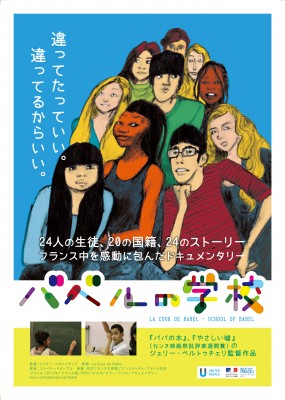

バベルの学校

ジャンル

教育 人権 多様性 時間 89分

製作年2013年

監督 ジュリー・ベルトゥチェリ

「違い」は、集団において財産である――。

2020年までには、日本にもそんな文化をつくっていきたい。

- 作家 乙武洋匡

子どもたちの無限の可能性を引き出す本当の教育とは何か。

原点をじっくり教えてくれるこの作品。

ぜひ多くの教育関係者、親たちに見てほしいです。

- 教育評論家/法政大学教授 尾木直樹(尾木ママ)

24人の生徒、20の国籍、24のストーリー。

フランス中を感動に包んだドキュメンタリー。

文部科学省特別選定 社会教育(教養) 青年向き

文部科学省選定 社会教育(教養)成人向き

(2015年1月15日選定)

(c)pyramidefilms

About the film

アイルランド、セネガル、ブラジル、モロッコ、中国…。世界中から11歳から15歳の子どもたちがフランスにやって来た。これから1年間、パリ市内にある中学校の同じ適応クラスで一緒に過ごすことになる。 24名の生徒、20の国籍…。この世界の縮図のような多文化学級で、フランスで新生活を始めたばかりの十代の彼らが見せてくれる無邪気さ、熱意、そして悩み。果たして宗教の違いや国籍の違いを乗り越えて友情を育むことは出来るのだろうか。そんな先入観をいい意味で裏切り、私たちに未来への希望を見せてくれる作品。

More info

アイルランド、セネガル、ブラジル、モロッコ、中国…。11歳から15歳の子どもたちが世界中からフランスのパリにある中学校にやって来た。24名の生徒、20の国籍、そして24のストーリー。家庭的な事情でやってきたもの、辛い母国の生活から逃れてきたもの、亡命を求めてやってきたもの、または単によりよい生活を求めて移民して来たものなど理由は様々。

フランスに来たばかりの彼らが入ったのは適用クラス。このクラスでフランス語を学び、話せるようになるための集中トレーニングを受け、やがては通常のクラスに移るために、他の教科も学んでいく。

国籍も宗教もフランスに来た理由も違う子どもたちの中には時に大声で口論し、泣き、自暴自棄になる子も。ブリジット・セルヴォニ先生は、そんな子どもたちを驚くほどの辛抱強さで見守り、なだめ、そして導いていく。

国籍も宗教も家庭のバックグラウンドも違う十代の生徒たちが、異国の地フランスで、言葉もままならないなか葛藤を抱えて新生活を初め、時にぶつかりながらも様々な壁を乗り越えて友情を育んでいく。そんな彼らの姿は私たちに未来への希望を見せてくれる。

ジュリー・ベルトゥチェリ監督作品(『パパの木』、『やさしい嘘』(カンヌ映画祭批評家週間賞))。

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本

文部科学省特別選定 社会教育(教養) 青年向き

文部科学省選定 社会教育(教養)成人向き

(2015年1月15日選定)

Data

| 原題 |

La Cour de Babel |

製作年 |

2013年 |

| 製作国 |

フランス |

制作 |

Les Films du Poisson、Sampek Productions 共同製作:ARTE France Cinema |

| 配給 |

ユナイテッドピープル |

時間 |

89分 |

Cast & Staff

| 監督 |

ジュリー・ベルトゥチェリ |

製作総指揮 |

|

| プロデューサー |

|

原作 |

|

| 脚本 |

|

音楽 |

オリヴィエ・ダヴィオー |

| 撮影 |

|

編集 |

ジョジアンヌ・ザルドーヤ |

| キャスト |

|

上映者の声

上映会を主催された方の声を紹介します

多様な言語、文化や背景を持つ子どもたちが一つの教室で学ぶ姿を通して、「多様性とは何か」「受け容れるとは」などを深く考えさせられたように思います。

どんな経験をし、そんな思いで、何を手放して

今ここにいるのか。

様々な背景があり集まっている学校という場で先生や仲間と過ごした時間は内側に”何を残すのか”・・・

関係を構築していく過程にはいろんな衝突が起こります。

成績など見える結果だけではなく心の奥深くに残すものを感じ取れたように思います。

ちょうど同じくらいの子を持つ方々が参加されていて、ご自身やお子様の日常や思いに重ねられたのではないかと思います。

上映会後にシェア会などはありませんが、かえって周りの意見に引っ張られることなくご自身の内側に浮き合うことができたのではないかと思っています。

文化の違いはあるにしても

日本も様々な国籍の方が生活しているので

こういった取り組みは必要だと思う。

不登校も問題になっているが

子供の頃に社会性を感じる、身につけることは重要と思うので場所づくりが肝心と思った。

自分も卒業式の日、友達や先生と別れるのが悲しかったことを思い出した。涙が溢れ出た。

ディスカッションをする文化を作り出す空間があった。

もっと日本でも闊達に意見を交わす習慣ができてこればなと感じた。

四角四面に整えられる教育から脱却しないとAI時代には生き残れないのではないか。

子ども、親、家族、先生それぞれの視点からいろいろな見方ができて、それぞれの人に感情移入しながら観ました、という方や、全然違う宗教や文化の生徒たちが時にはぶつかり合いながら、1年で大きく成長した姿が印象的でした、という感想をお伝えいただいた方がいらっしゃいました。

・特別クラスというのを初めて知った

・日本も障害があっても一緒のクラスで学んだりしているとかあるが、異年齢の子どもたちが一緒に学んでいるというのは無い。また、その中でも進級できないとか宗教が違うとか壁がある中で同じ体験を通して分かりあっていく姿がすごい。人が分かり合うというのは理屈では無いのだと思った。

・子どもたちが疑問を持って付箋を貼り付けていく様子が印象に残った。私たち大人は日々に追われている中、多感な子ども達とどう向き合っていけばいいか考えた。

・1人1人インタビューしていく様子(映画をみんなで作っていく過程)が印象深かった

・最後テストに向けて、1人1人色々な事情ある中で勉強する姿がかっこ良かった

・勇気をもらった

・環境に負けず頑張っているのに感銘を受けた。恵まれている日本にいるのだから、もっと子どもと向き合えるのではと考えさせられた

・子ども達は色々な事情で集まってぶつかりながらもまとまって、色々な苦難があったけど前向きに過ごしているんだと感動したし、私も頑張ろうと思った。

・自分の話を聞いてくれる存在(友達)がいかに大切か、相手の良いところを見ることが大事か改めて感じた

・ドキュメンタリーはあまり見ないが、この映画は学びがあると思った。日本は履修主義だが、この映画の舞台のフランスのような海外はテスト修得主義。少し古い映画ではあるし、日本とは違う所もたくさんあるが、社会に出ていく日本の子ども達にとってこの映画を観ることは異文化を知ることができて学びが多い。

11/21㈮夜:参加者20人(うち男性5人)

11/22㈯朝:参加者15人(うち男性5人)

21日夜の会は、直前から雪がふりだした中だったため客足が心配でしたが、無事に参加者が集まりました。映画のテーマから、教育に関心がある方や高校生も来てくれました。

21日朝の会は、札幌から来てくださった方や、東京から中富良野に来ていた方なども参加してくださり、町外の方と町民との交流も見られました。

今回も参加者年齢は2歳~94歳でした。

「バベルの学校」に出てくる一人ひとりの生徒さんの背景は、おそらくかなり多様で複雑であるために映画としては難しいかも、、と心配ではありましたが、思っていたよりもしっかりと受け止めてもらえたように思います。

文化や宗教という壁を越え、彼らはお互いをわかろうと不器用に衝突を繰り返している。

たまにふとみせる寂しげな表情に、移民としての辛い過去を垣間見て、胸がつまるようでした。

たどたどしく、それでもひたむきに。

自分を主張していこうと懸命にもがく彼らに、強さをもらいました。

人は、こうも強くあれるものかと感じさせてもらいました。

そして、彼らそれぞれを見据え、あらゆる偏見、差別の類いを度外視して、個人として生徒に向き合う先生の姿に教育者の鑑をみました。

最後のシーンは、涙をこらえられませんでした。

必見です。