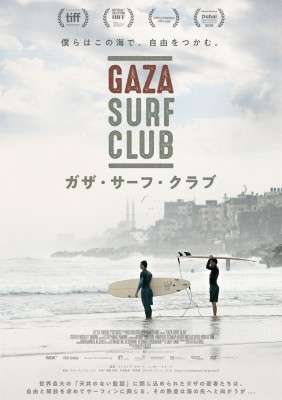

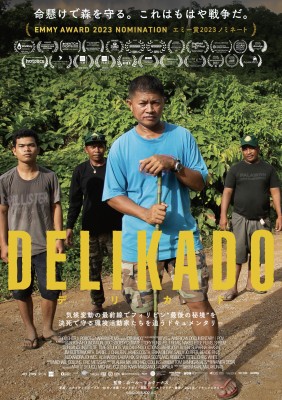

僕らはこの海で、自由をつかむ。

世界最大の「天井のない監獄」に閉じ込められたガザの若者たちは、自由と解放を求めてサーフィンに興じる。その熱意は海の先へと向かうが…

News

- 2025/10/11

- ガザにいる「ガザ・サーフ・クラブ」メンバーから支援を求めるビデオメッセージ

- 2024/05/07

- 6月3日(月)発売!映画『ガザ・サーフ・クラブ』教育機関用DVD予約受付開始!

- 2024/04/04

- 映画で「世界」を語り合おう ー シネマ・ダイアローグ #001『ガザ・サーフ・クラブ』

- 2024/02/01

- 3月より年間ライセンス対象に!映画『ガザ・サーフ・クラブ』

- 2023/12/06

- 【新作追加】映画『ガザ・サーフ・クラブ』2024年1月13日(土)~cinemoで上映可!

© Niclas Reed, Middleton Little Bridge Pictures

About the film

イスラエルとエジプトに挟まれたガザ地区は、約200万人の人々が狭い土地に閉じ込められている。経済封鎖が続くガザでは船舶の自由な出入りはなく、入る物資も出ていく物もほとんどない。若い世代は仕事もなく、未来への展望のないまま日々を送っている。2014年のハマスとイスラエル間の紛争は、イスラエル軍の地上侵攻に発展し、多くの人命が奪われ、多くの建物が破壊された。しかし、このような状況下でも、若い世代は自由を求めて海に繰り出し、サーフィンに興じている。厳しい制裁にもかかわらず、多大な努力の末、約40本のサーフボードがガザに持ち込まれ、ガザ市のサーフ・コミュニティはにわかに盛り上がっているのだ。海で感じられる刹那の幸せや自由を求めて集う若者たち。彼らの視線の先には自由な世界が広がっているが、果たしてその扉は開くのだろうか?

More info

42歳のアブー・ジャイヤブは、最年長のサーファーで、若者たちにサーフィンを教えている。子どもたちがサーフィンを習いにやってくるが、以前はクローゼットの扉やテーブルの天板など、どんな木片の上でもサーフィンをしていた。23歳のイブラヒームは、いつかガザでサーフショップを開くのが夢だ。アメリカからガザにやってきたマシューにその夢を話すと、マシューは支援を約束してくれた。女性のサーファーもいる。15歳のサバーフは、子供の頃にサーフィンを習っていた。しかし彼女はもう、若い頃のように自由にサーフィンしたり泳いだりすることはできない。彼女はスカーフを腰に巻いて泳ぎ、自分なりに抵抗することもある。彼女の夢は「世界を旅して、ガザで有名になること」。そんな中、イブラヒームに転機が訪れる。仲良くなったマシューがハワイに来ないかと誘ってくれたのだ。ガザからハワイへ。イブラヒームの夢は膨らむが──。

Data

| 原題 | GAZA SURF CLUB | 製作年 | 2016年 |

|---|---|---|---|

| 製作国 | ドイツ | 制作 | |

| 配給 | ユナイテッドピープル | 時間 | 87分 |

Cast & Staff

| 監督 | フィリップ・グナート、ミッキー・ヤミネ | 製作総指揮 | ミッキー・ヤミネ |

|---|---|---|---|

| プロデューサー | ベニー・タイゼン、ステファニー・ヤミネ、アンドレアス・シャープ | 原作 | |

| 脚本 | フィリップ・グナート、ミッキー・ヤミネ | 音楽 | サリー・ハニー |

| 撮影 | ニクラス・リード・ミドルトン | 編集 | マレーネ・アスマン、ヘルマール・ユングマン |

| キャスト | サバーフ・アブ・ガネム、モハメド・アブー・ジャヤブ、イブラヒーム・アラファト | ||

Review(1)

上映者の声

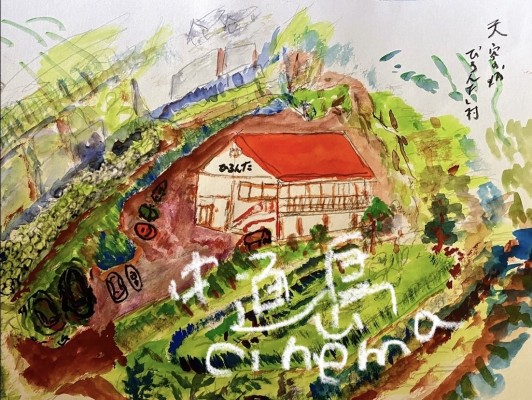

どちらも同じサーフィンを楽しむ文化のある町。

同じ海の向こう側で何が起こっているのか。

ガザはよくニュースでも取り上げられているが、何も知らない。

映画を通じて、少しでも知ることができるのではないかと思い、今回はこの映画を上映することにしました。

その中で、この映画を見て感じたことがいくつかありました。

波に乗っていると何もかも忘れられる。

海にいるときは幸せで自由だ。

波に別の世界に連れて行ってもらえる。

そんな感覚を味わうことができるからこそ、戦争を始め様々な制限の中で生きるガザの人々も海へ出ていくのだろうと感じた。

僕もサーフィンをしている時同じように感じています。

どの海でも同じなんだなと改めて感じました。

一方、ガザの現実は、女性は海に行くことすら制限され、漁業すら僅かな領域での活動となっている。

もちろん、戦火の中で自由に動けないことが多い日常に「慣れて」いる。

同じ時代を生きている、海の向こう側でそのような状況が当たり前になっていることをこの目で初めて目の当たりにしました。

それでも「生きる」とは。

この映画を見ながら、映画の文脈とは少しズレるが

自然と触れる時間を増やしていこう。

愛する人と触れる時間を増やしていこう。

「生きること」を感じるためにそんな時間の使い方を増やしていきたいと思いました。

今回も素敵な映画をありがとうございました。

また、これまではあまり関心を寄せてくれなかった若いスタッフたちや海外からのゲストたちが興味を持って鑑賞してくれたことは、今後へ繋がっていく萌芽となったと思っています。

3日間で8人という少数ではありましたが、そうしたさまざまな意味で実りの多い上映期間だったと思います。

そして、カラフルなハワイの映像との対比で、「まるでアメリカがすごく良い国みたいじゃん!」とも。なんとももどかしいです。