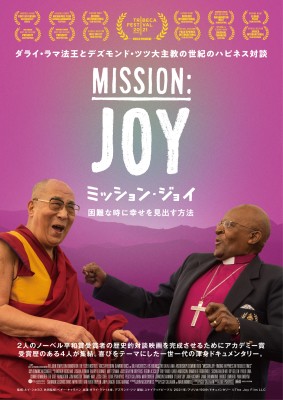

貧困援助がビッグ・ビジネスに?

あなたの”善意”が、誰かを傷つけているかもしれない

「この映画を観たら貧困と第三世界を決して同じ様に見れないだろう」

- マイケル・ムーア(映画監督)

(c)PovertyCure

About the film

「貧しい気の毒な人たちのために手を差し伸べよう」「彼らは無力で何もできない」

そんなイメージを謳い、繰り広げられてきた営利目的の途上国開発は、今や数十億ドルに及ぶ巨大産業となっている。その多くの援助活動が失敗に終わり、援助の受け手がもともと持っている能力やパワーも損ないさえする。

私たちの「支援」がもたらす問題は?正しい支援のあり方とは?途上国とどう向き合うべきなのか?ハイチやアフリカを主な舞台に、“支援される側”の人たちの生の声を伝えるドキュメンタリー。

More info

営利目的の途上国開発業者や巨大なNGOなどにより、数十億ドルにも及ぶ「貧困産業」が生まれ、そのなかで先進国は途上国開発の指導者として地位を獲得してきた。慈善活動のビジネス化が歴史上これほどまでに発展を遂げたことはない。しかし、「気の毒な人々を何とかしなければ」「彼らは無力で何もできない」といったイメージを先進国側の人々に植え付けるプロモーションや、一方的な押し付けで受け手側の自活力を損なうような援助のやり方に、反対の声をあげる途上国側のリーダーは増えている。

本作『ポバティー・インク 〜あなたの寄付の不都合な真実』(原題:POVERTY, INC.)は、靴を一足購入するごとに途上国に一足贈るトムスシューズや、途上国発の太陽光パネルベンチャー企業、国際養子縁組やアメリカの農業補助金などについて取り上げながら、私たちに、支援のあり方について問いかける。20ヶ国で200人以上に行なったインタビューは、もはや無視することができない、“寄付の不都合な真実”を浮き彫りにする。

Data

| 原題 |

POVERTY, INC. |

製作年 |

2014年 |

| 製作国 |

アメリカ |

制作 |

ポバティーキュア, アクションメディア コールドウォーター・メディア |

| 配給 |

ユナイテッドピープル |

時間 |

91分 |

Cast & Staff

| 監督 |

マイケル・マシスン・ミラー |

製作総指揮 |

|

| プロデューサー |

|

原作 |

|

| 脚本 |

|

音楽 |

|

| 撮影 |

|

編集 |

|

| キャスト |

ムハマド・ユヌス

ジョージ・アイッティ

ハーマン・チナリー=ヘッセ

ポール・コリアー

セオドア・ダルリンプル

エルナンド・デ・ソト 他

|

上映者の声

上映会を主催された方の声を紹介します

発展途上国="貧困国"というイメージがあった。

ポバティー・インクを観て、そのイメージは誤った認識だと気づかされた。発展する技術やきっかけ、ノウハウがないだけで、必ずしも彼らは貧しくて困っていてかわいそうな人たちではないということ。

それから、援助・寄付を行うには、現地の様子や慣習をつぶさに観察し、適した行動を心がけねばいけないということ。日本でも災害時には短期的支援・中・長期支援では、内容が異なる。

物資がなければ生きていけなかったり、

物資は足りているけど人手が足りなかったり、

人手と物資は足りているけど、お金に困っていたり、

求められる援助は、その時々で全く異なってくる。

ストーリーの主軸になっているのはハイチだったが、構造的には同じような現象が日本でも起きていると感じた。

はるか異国の出来事ではなくて、映画を通して実は身近で起こってるかもしれな問題や課題に目を向けてほしいと感じました。

「ポバティー・インク」は驚きの多い作品でした。善意で行われてきた寄付や国際支援が、いかに支援先の人たちの自立を妨げてきたかがリアルに描かれます。問題が明らかになった以上、私たちはやり方を変えなければなりません。そして、当事者の声を聞き続けることの大切さを痛感します。

鑑賞後は、長い時間をとって対話を行いました。

この作品には、私たちが知らないことが多く描かれていました。自分自身が何をすれば良いのかわからなくなったという感想もありました。ただ、彼らの声に耳を傾けることの重要性や、この映画のような「ジャーナリズム」が必要だということはよくわかります。そのうえで、表面的な支援や寄付ではなく、本当に求められる活動とは何かをよく考えることを皆で肝に銘じました。

異なる人たちの意見をよく聞くこと。対話の重要性を感じたシネマ会でした。

ついこの間、大きな台風があったばかり。

ボランティア活動に参加している人も何人かいて、この映画を見ながら、果たして自分の支援は、被災者の役に立っているのだろうか、と考える人もいました。

身近な地域の生活復興のボランティアと、発展途上国の寄付行為は、全く違う種類のものではあるけど、何が必要なのかを冷静に考える時だと思います。

急なキャンセルが多く、申込みが34名に対し参加者が21名となり残念であったが、参加者からはこの作品からの学びに対する満足度の高さがうかがえた。

寄付自体が悪いのではなく、寄付や支援金をあたかもレアメタルが埋まっている鉱山のように扱い、利権を巡る、または利権を継続させるための貧困ビジネスとなっている仕組みに愕然とした。寄付や支援・応援をする者の責任として、そのお金の使われ方をしっかりウォッチしたり問い合わせることがよい緊張感を生み、こうした仕組みが改善されることもあるのではないか。

またお金だけではなく、貧困の原因に我々の生活が無縁ではないことを自覚し、消費行動を変えることも根本的な解決策の1つではないかと感じる。

公開直後に鑑賞した時は、貧困ビジネスというこの仕組みに無力感や怒りが生じたが、3年経ってあらためて鑑賞した今回は、最後の女性からのメッセージが強く心に残り希望となった。

貧困国に対する寄附、援助が貧困国にさらなるダメージを与えていること。長く続く無料の支援物資が、地域の産業復興を目指す企業を逆に廃業に追い込んでいる現実。自国で自立して生きていける国がグローバル企業の安い安全と思えない商品に埋め尽くされ、地域経済の農業や中小企業が破壊される。これは現代的な植民地化のようにも見えました。

上映後の意見交換では、国際的な寄付や援助はしっかりと調べて意図した使い方がされるべき、結論部分で自給的生活を低く評価しているところが気になった、など、活発な意見交換がありました。

物心ついた頃から見聞きする「アフリカの飢える子どもたち」は、その数の多さからにしても、いつになったら解決するのだろうとどこかで思っていた。

私たちは目の前の現象に、即座に反応してはいけない、心動かされることがあったとしても、一旦その感情を置いて、トヨタ式ではないけれど「なぜそうなっているのか」を幾度も問い、コトの全体観を掴むべきなのだと強く感じた。

そしてもうひとつ、「支援」や「サポート」というのは、その対象に寄り添うものであり、支援する側の独りよがりな提供であってはならない。余計過ぎるお節介は、時に相手から生きる力さえも奪うことがあるということ。

寄付の話だけど、きっと寄付の話だけでなく社会のどこかにこの不都合はたくさん横たわっている。私たちは、それらをどう知り、どう行動すれば、不都合な真実を変えていけるのか・・・。この確信的で世界的な構造は根深い。