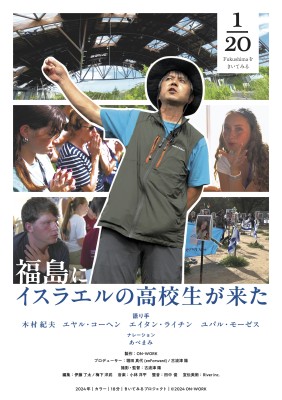

焼き芋屋隣接の古民家で始めた「ハレオトコシネマ」の第1回。告知当初はお申込みが少なく心配しましたが、地元新聞に記事掲載があったおかげで満席となりました。午前11時が13名、午後3時からが12名のご参加でした。

パレスチナ関連グッズや書籍の販売、ハレオトコ図書室の関連蔵書の展示も会場で行いました。雑誌ビッグイシューのガザ特集、高橋真樹さんの『ぼくの村は壁で囲まれた』(現代書館)は、各2冊ずつの在庫が完売。皆さんの関心の高さを感じました。

料金1200円には小さいサイズの焼き芋1本が含まれています。上映終了後にお渡ししました。11時からの回のあとの感想シェア会(約30分)には9名が残ってくださり、焼き芋を召し上がっている方が多かったです。午後3時の回はシェア会参加は3名でしたが、主催者夫婦とこじんまりとお話をしました。それはそれでアットホームなリラックスタイムとなりました。

感想シェア会の中で、「ガザ初心者」という言葉がとりわけ心に残りました。パレスチナ問題への「なぜ?」の想いが湧き上がり心が揺さぶられたご様子でした。以下、皆さんの感想を箇条書きでお知らせいたします。

●この映画がつくられたころはまだドローンが兵器としてあまり使われていなかったのかも。今は日常的にドローンのうなり音が聞こえているらしい。

●若い人たちが夢を失わずに暮らしていることがすごい。チェロを弾いている子が印象的だった。

●娘にすすめられて読んだ『もしも君の町がガザだったら』がきっかけで、遠い国のことが以前より身近に感じられるようになっていたところに、この映画の上映を知り参加した。

●現地に行かないと分からないことが多いが、この映画はまさに現地に立ったような発見をさせてくれた。

●ガザ初心者です。ずっと「なぜ、なぜ?」という思いで見ていた。いい方向になっていってほしいと思う。

●こどもがけがをしたり、亡くなったりする場面がショックだった。人間はどこに生れるかわからない。想像力が大事だとあらためて思った。

●この映画に出てきたひとりひとりの人が、今のガザでどうなっているのだろうかと気になった。

●子どもの同級生のお母さんがパレスチナ支援の活動をしていた。そのころから興味を持たなくてはと宿題みたいに感じてきた。映像の力はすごい。大きな画面でみることで悲しみの伝わり方が全然違っていた。

●日本は今、クマの問題で持ち切りだけれど、最低限これだけは絶対譲らないという根源的なものを共有しておきたい。

●ニュース映像などでは知り得ない、まさに日常を知ることができた。楽器やお祭りの風景などが興味深かった。少年たちが一様にやせているのも気になった。

●閉ざされ抑圧された世界では、音楽や芝居など文化芸術が、抵抗のあるいは正気を保つための重要な手段なのだなと思いました(註 参加者がご自身のSNSに投稿されたコメントです)

ガザというニュースの中では聞いたことあっても、現地には行ったことない世界について触れる場があったら良いなと思い、開催した。

ガザというニュースの中では聞いたことあっても、現地には行ったことない世界について触れる場があったら良いなと思い、開催した。

映画を見始めてしばらくの間は、綺麗な町並みやビーチ、子どもたちの弾ける笑顔、タクシーのドライバーが仕事前に海を見ながらカフェラテを飲むシーンなどが続き、ガザの日常を生きる人って、私たちと同じだな、と感じました。

でも、それから、ガザを取り巻く惨状や若者の姿、よくみたらガリガリに痩せた子どもたち、難民キャンプを襲う襲撃に、ガザの日常が「異常」であることに気づきました。

この時期にこの映画を見ることができてよかったです。

自分にできることがないか、考えてアクションしたいです。