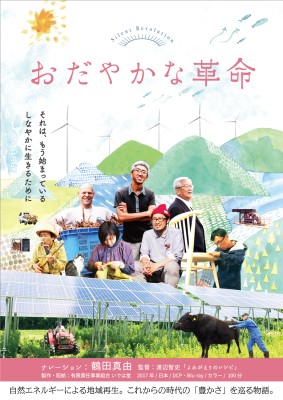

山形は、夏は暑く、冬寒い。寒暖差が激しい。

気候にあった野菜が在来種である。

それを使ってイタリアンを作ったら?実践したシェフがいた。

美味しかった。

それで在来種を守ってきた人が自信を持った。

↑

ベース1。

↓

ベース2

小学校校長、赴任した。

在来種の力強さ、育成する背景を調べ、感動した。

それを授業に取り入れた。

「山形すごい!」と感動し、映画化された。

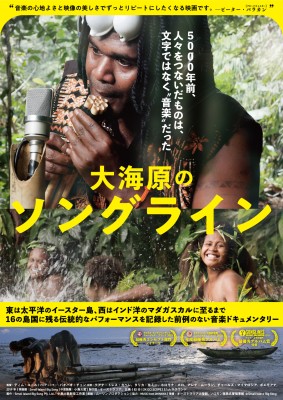

よかったことはまず音。

カラカラカラ

コンコン

不思議な自然音が幕間に入る。

映像と音がマッチしてすごくよい。

2011年の映画。

まだギリギリ、おじいちゃん、おばあちゃんが在来のことをやっていた。

あれから15年経ったので、彼らはもういない?

在来種のかぶを育てようとしたが、昔はどうやっていたか。

杉林、十分育ったので切る

木材にするため、一斉に植えた場所を一斉に刈り取る。

そこを焼畑にする。8月頃

そこにかぶの種をまく。

ちょうどそのタイミングで、その年のコメのできがわかる。

方策か凶作か。

とれないとなったら、すぐに収穫できるものが必要になる。

→それがかぶだった。

コメの収穫量によって、種まきの量を調整していたそうだ。

→なんてかしこいのだ!

焼畑実践者のおじいさんは50年やっていた。

ただし、年1しかやらないので、まだ50回しかやっていない。

「自分はまだまだ」

年1のことを人に引き継ぐのは大変。

息子はやらなかった。

孫が帰ってきて、「ひきつぐ」と言い出してびっくり。

ということが描かれていた。

あれから15年たって、彼らはどうしただろう。

一方、種を守り続けてきたおばあちゃんもいる。

きゅうりも水分たっぷりの品種があり、漬物にするととてもおいしい。

有名店のアルケッチャーノで、そこで作られた野菜が調理されて、生産者が飲食する場面もあった。

今、どうなっているのかがとても心配。

イタリアンは残っていると思うが。

そうした手法を、日本各地で広げて、開いている人もいるんだと思う。

人はなにか一つうまくいくと、仕組み化して、事業を大きくしようとしてうまくいかないことがすごく多い。

だが、その地域でこじんまりうまく行っていればいいと思う。

なぜ、世界を目指せねばいけないのか。

この人たちは世界を目指す方向に走らないのだろう。

この土地を愛でて、ここで命をつないでいく。

この方向。

これからはこれだ。

グローバルにする必要なんてない。

こうした村が点在することで、日本を中央集権的でない状態にできる。