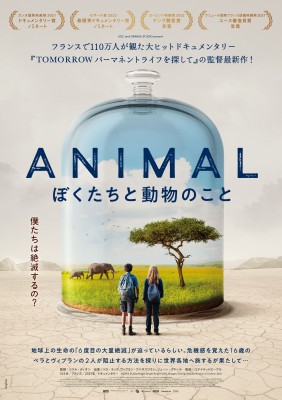

僕たちは絶滅するの?

地球上の生命の「6度目の大量絶滅」が迫っているらしい。

危機感を覚えた16歳のベラとヴィプランの2人が阻止する方法を探りに世界各地へ旅するが果たして・・・

フランスで110万人が観た大ヒットドキュメンタリー『TOMORROW パーマネントライフを探して』のシリル・ディオン監督最新作!

*カンヌ国際映画祭2021 ドキュメンタリー映画賞 ノミネート

*セザール賞2022 最優秀ドキュメンタリー賞 ノミネート

*ヨーロッパ映画賞2022 ヤング観客賞 受賞

【文部科学省選定作品】

社会教育(教材)

青年・成人向き(自然保護・地域開発)

2024年4月26日認定

©CAPA Studio, Bright Bright Bright, UGC Images, Orange Studio, France 2 Cinéma – 2021

About the film

ベラとヴィプランは、動物保護と気候変動問題に取り組む16歳のティーンエイジャー。自分たちの未来が危機にさらされていると確信している世代だ。過去40年間に絶滅した脊椎動物の個体数はすでに60%以上と言われ、ヨーロッパでは飛翔昆虫の80%も姿を消した。このことを科学者たちは「6度目の大量絶滅」と呼んでいる。50年後、人類は生存していないかもしれない。2人は、映画監督で活動家のシリル・ディオンに後押しされ、気候変動と種の絶滅という2つの大きな危機の核心に迫ろうと決意し、絶滅を食い止めるための答えを探るべく、世界を巡る旅に出る。インドではプラスチック汚染について、フランスでは温室効果ガス排出量の約15%を占める畜産業の実態を、パリでは動物行動学者のジェーン・グドールから動物と人間の関係について学ぶ。また、ケニアの大草原を訪れ、環境大国コスタリカでは現職大統領から自然再生のノウハウを学ぶ。2人は果たしてより良い未来のための解決策を見出せるだろうか?

More info

過去40年で野生動物の6割以上が絶滅?

どうすれば絶滅を回避できる?2人は解決策を探りに世界各地へ。

6度目の大量絶滅はすでに始まっている。

ベラとヴィプランは、動物保護と気候変動問題に取り組む16歳のティーンエイジャー。自分たちの未来が危機にさらされていると確信している世代だ。過去40年間に絶滅した脊椎動物の個体数はすでに60%以上と言われ、ヨーロッパでは飛翔昆虫の80%も姿を消した。このことを科学者たちは「6度目の大量絶滅」と呼んでいる。気候変動に、6度目の大量絶滅・・・。50年後、人類は生存していないかもしれない。2人は何年も抗議行動、ストライキ、デモに参加し、環境保護団体等と関わってきたが、どれもうまくいかない。そこで映画監督で活動家のシリル・ディオンに後押しされ、気候変動と種の絶滅という2つの大きな危機の核心に迫ろうと決意した。

人間の果たすべき役割とは──

なぜ野生動物は姿を消しつつあるのだろうか?そして何よりも、どうすれば絶滅を食い止められるのだろうか?これらの答えを探るべく、2人は世界を巡る旅に出る。まず、古生物学者アンソニー・バルノスキーからは種の絶滅の5つの原因を教わる。それからインドの海岸ではプラスチック汚染について、フランスでは温室効果ガス排出量の約15%を占めている畜産業の実態を、ベルギーでは魚の乱獲問題を、パリでは著名な動物行動学者のジェーン・グドールから動物と人間の関係について学んでいく。また、野生動物に出会うべくケニアの大草原を訪れ、環境大国コスタリカでは現職大統領から自然再生のノウハウを学ぶ。2人は果たしてより良い未来のための解決策を見出せるだろうか?

【文部科学省選定作品】

社会教育(教材)

青年・成人向き(自然保護・地域開発)

2024年4月26日認定

Data

| 原題 |

ANIMAL |

製作年 |

2021年 |

| 製作国 |

フランス |

制作 |

【共同制作】CAPA STUDIO, BRIGHT BRIGHT BRIGHT, UGC, ORANGE STUDIO, FRANCE 2 CINEMA |

| 配給 |

ユナイテッドピープル |

時間 |

105分 |

Cast & Staff

| 監督 |

シリル・ディオン |

製作総指揮 |

|

| プロデューサー |

ギヨーム・トゥーレ, セリーヌ・ルー, ジャン=マリー・ミシェル, トマ・ベネ, シリル・ ディオン, パトリック・フルニエ |

原作 |

|

| 脚本 |

シリル・ディオン, ウォルター・ブーヴェ |

音楽 |

セバスチャン・フーグ, ザヴィエ・ポリカルプ |

| 撮影 |

アレクサンドル・レグリーズ |

編集 |

サンディ・ボンパー |

| キャスト |

ベラ・ラック、ヴィプラン・プハネスワラン、ジェーン・グドール 他

|

上映者の声

上映会を主催された方の声を紹介します

『静大サステナ映画館』の第3回上映会のご報告をします。

10月9日(木)に第3回『静大サステナ映画館』を開催し、「アニマル ぼくたちと動物のこと」を上映しました。今回は、14:00からだけではなく、就業後にも参加できるように17:00からも上映しました。ねらい通り、14:00の回には学生13名、教職員1名、一般の方2名、17:00の回には教職員3名、一般の方1名、小学生1名、合計21名が視聴しました。

この映画では、地球の生命が「6度目の大量絶滅」に向かっていることに危機感を覚えた16歳の高校生のベラとヴィブランの2人が、解決策を求めて世界中を旅し、行き先々で、研究者、環境活動家、大統領らに出会い、成長していきます。視聴者も2人と共に世界中を旅しながら、現実の問題点を知り、深く考えさせられていきます。

視聴後に感想を共有する時間を設けました。参加者からは、「事実を隠さず映像にしているところがすごかった。私たちが普段見ている、自然や動物の映像は、人の目に触れていいものに加工されていることを知った。このような濃い内容のドキュメンタリーは見たことがなかった。」「これまで見たことも聞いたこともない話だった。知らなかったことがたくさんあり、勉強になった。」「経済成長があるからこそ起きている環境問題だと思うので、経済学を勉強したくなった。持続可能な生活って何だろうか、と考えていた。」「映像の中で経済学者が言っていた『有限のもので無限の成長をしようとしている』という言葉が印象的だった。『憎しみだけでは環境問題は解決しない』という哲学者の言葉はその通りだと思った。最後にベラが『動物のことを学ぼうと思ったが人間のことを学んだ』という言葉も心に残った。これから自分も人間て何だろうと考えていきたい。」「人間も動物の一部と言う言葉があった。自然を守るために人間が何かするというのは、人間の傲慢ではないかと思った。」「インドの環境活動家の『環境問題を啓発したいなら行動せよ、行動しないなら広めるな』という言葉が重かった。行動することが大事であることを知った。」「環境問題は理解したからいいと思っていたが、行動しなくては、と思った。もっと調べて、行動できるようになりたい。」「能動的な人は活動できるが、自分は明日もプラスチックストローをもらってしまうかも知れない。一般の人には何ができるのだろうか。申し訳ないが罪悪感を持ちながら、仕方なく今の生活を続けてしまうと思う。」「環境問題を、プラスチック容器に入ったお弁当を食べながら語り、翌日はプラスチックストローを使ってコーヒーを飲む生活。考えや行動を変えていかないといけないと思った。それには教育も大事だと思う。」「環境問題に無関心な人にどう伝えていけば良いのか。行動で示すしかないのだと思った。」「食肉加工業者でウサギを飼育している人を悪く描いていないところが良いと思った。彼にも生活があり、消費者がいるから生産者がいる。消費者としての自分の行動を変えていかないといけないと思った。」「生物多様性の畑には希望が持てた。自然の多様性を回復していく方法として、人間が関わることもできる、というのは希望だった。」「最初は人間嫌いで環境問題に関わっていた子どもたちが、世界中の様々な研究者に会い、最後には、自然や野生動物の存在は『美』だと言っていたことに感動した。」など、多くの気付きを共有しました。

同じ映画をいっしょに視聴しても、印象に残るシーン、興味を持つシーン、感情を揺さぶられるシーンが少しずつ異なり、それを共有することで理解が一層深まったと思います。この映画の持つ力を再確認した時間でした。

今回の作品は小学生〜高校生の環境問題に興味がある子、動物が好きな子などが参加してくれました。

*作品の感想*

活動家である若い二人の真っ直ぐな眼差しが印象的でした。ベラが語る人間の存在意義への疑問や、悲観や怒りを通り越したという心情には共感しつつも、思想が偏りすぎてしまわないかという心配もありましたが、後半ではチンパンジー保護職員との対話や、循環型農園を営む人、一頭一頭の個性を大切にしながらも矛盾に苦しみ、それでも牛を愛して肉牛農家を続けている人たちとの会話を通じて、憎しみや怒りに基づいた活動から、前向きに共生を考える姿勢へと変わっていったのが、とても共感できました。ヴィーガニズムに関する対話も、この映画ならではの魅力だと思います。

動物保護と気候変動問題に取り組む16歳、ベラとヴィプランが解決策を探りに世界各地へ旅するドキュメンタリー映画。

過去40年間に絶滅した脊椎動物は60%以上、ヨーロッパの飛翔昆虫は80%も姿を消したと言われています。未来への危機に対して絶望感に陥りそうになりますが、2人は世界を旅しながら今地球で起きている気候変動や種の絶滅問題を考えます。砂浜や海に広がる大量のプラスチックごみ、工業的な畜産業の実態、魚の乱獲など、世界各地で起きている出来事を自分の目で見て確認し、直接会って話を聞き疑問を投げかけます。映画を通して2人の姿をじっと見つめ一緒に考えていました。また環境問題に向き合い、動物と人との関係や自然再生などに取り組む人々にも出会います。そうして人間だけが特別な存在ではなく地球上の同じ生きものなのだということ、生きもののことを知り理解し、どうありたいのか想像してできることに取り組んでいけば、生物多様性などの自然を取り戻していけるのだと気づき、希望と勇気をもらいました。

映画終了後はお茶とお菓子で感想を共有しました。参加者からは「希望を持ってこれからも自分でできることをやっていきたい」「とてもいい映画だったので、ぜひたくさんの方に見てもらいたい」との感想がありました。意見交流しながらそれぞれの想いをしみじみとかみしめ、これからも前向きに活動を続けていこうと気持ちを新たにしました。

地球上から絶滅していった種の多さに驚いた。

知らないうちに人間の生活が彼らを追い込んでいったとはあまり考えていなかった。

私たちの日常生活を振り返るきっかけになった。

今の10代が、この問題を見てどう思うかに関心があった。

思っていたのと違う受け取り方をしていた。

なぜか?

静かに受け取っていた。

私の世代は「すごくかわいそう」「なんとかできないか」と感情的になる。

言ったことですっきりする。

動いているかはわからない。

10代の2人はそうではなく、現実として受け止め、原因を調べて向き合おう、次の行動を考えている。

我が世代も自分事としてうけとっていくべきだ。

こんな世の中にしてごめん、と思った。

知らないことも多かった。

映画の中では大人が問題に向き合っていた。

少しずつでも食い止めようとしている人もいる。

『静大サステナ映画館』の第3回上映会のご報告をします。

『静大サステナ映画館』の第3回上映会のご報告をします。