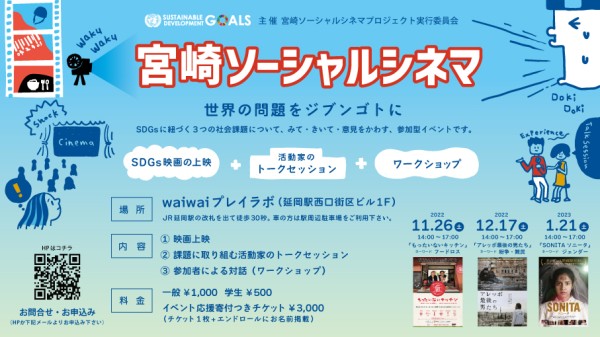

食の もったいない を美味しく楽しく解決!舞台は「もったいない精神」の国、日本 。

“もったいない精神”に魅せられ、オーストリアからやって来た食材救出人で映画監督のダーヴィド。日本を旅して発見する、サステナブルな未来のヒントとは。

【コメント】

必要、不要、無駄なモノをまざまざと知らしめられたコロナ禍。

来たるアフターコロナの新世界。

我々の新たなフードライフラインの基準は

この”もったいない精神”である事を願っています。

これ以上地球を怒らせない様に。

― 斎藤工 (俳優・映画監督、本作アンバサダー、ナレーション、吹き替え担当)

ほか多数 https://www.mottainai-kitchen.net/review/

文部科学省選定 学校教育教材 高等学校生徒向き

文部科学省選定 社会教育教材 青年向き

文部科学省選定 社会教育教材 成人向き

(2020年7月8日選定)

©UNITED PEOPLE

About the film

“もったいない”。

元々は仏教思想に由来する言葉で、無駄をなくすということだけではなく、命あるものに対する畏敬の念が込められた日本独自の美しい言葉だ。そんな“もったいない”精神に魅せられ日本にやってきたのは、食材救出人で映画監督のダーヴィド・グロス。ところがもったいない精神を大切にして来た日本の食品ロスは、実は世界トップクラス。その量毎年643万トンで、国民一人あたり毎日おにぎり1個分。一家庭当たり年間6万円のまだ食べられる食べ物が捨てられている。ダーヴィドはコンビニや一般家庭に突撃し、捨てられてしまう食材を次々救出!キッチンカーで美味しい料理に変身させる“もったいないキッチン”を日本各地でオープンする。

More info

福島から鹿児島まで4週間1600kmの旅。ダーヴィドと旅のパートナーニキを助けてくれるのは、もったいないアイデアを持つ日本のシェフや生産者たち。フレンチシェフがネギ坊主まで丸ごと使うもったいない料理、野山が“食材庫”という82歳で医者いらずのおばあちゃんが作る野草の天ぷら、0円エネルギー、自然の蒸気を使った蒸し料理など、もったいない精神に満ちたアイデアに出逢う。次第にダーヴィドは“もったいない”の先に、食品ロス解決のヒントだけではない、たくさんの幸せを見つけていく。さあ、2人と“もったいないキッチン”の旅に出かけよう!

文部科学省選定 学校教育教材 高等学校学生向き 公民

文部科学省選定 社会教育教材 青年向き/成人向き 国民生活(環境・資源・

エネルギー)

通知日:令和2年7月8日

Data

| 原題 |

|

製作年 |

2020年 |

| 製作国 |

日本 |

制作 |

ユナイテッドピープル |

| 配給 |

ユナイテッドピープル |

時間 |

95分,35分 |

Cast & Staff

| 監督 |

ダーヴィド・グロス |

製作総指揮 |

松嶋 啓介 |

| プロデューサー |

関根 健次 |

原作 |

|

| 脚本 |

ダーヴィド・グロス |

音楽 |

高橋 英明 |

| 撮影 |

ダニエル・サメール |

編集 |

神保 慶政 |

| キャスト |

ダーヴィド・グロス

塚本ニキ

井出留美

髙橋 巧一

青江 覚峰

ソウダルア

岩元 美智彦

白石 長利

萩 春朋

真珠まりこ

若杉 友子

篠原 祐太

渡邉 格

たいら 由以子

たかはし かよこ

瀨﨑 祐介

横田 岳

|

上映者の声

上映会を主催された方の声を紹介します

とても良い印象をのこしてくれる映画でした。映画を観終わった後の意見交換では、皆さんの意見と笑顔が映画を上映して本当に良かったと幸せな気持ちにさせてくれました。

アンケートの一部をご紹介します。「とても良かった!参加してよかったです。お腹がすき、途中でお腹が鳴いてしまいました。かつおぶし、すばらしかった。今晩、削って食べたい。もったいないおばあちゃんの言葉もすばらしかった。皆、生命を、地球を、大事に一生懸命生きていて。私もがんばろうと思いました。目隠しをして食べることもやってみようと思いました。大量生産、大量消費で、生命をないがしろにしてきたことが、今のいろーんな社会の問題を作ったのだと思う。でも、その反省からの流れは始まっている。希望も感じる。」

80代から30代まで幅広い年代の人が参加してくれた。誰もが映画はとてもよかったといい、映画のあとのシェア会では、80代のおじいさんたちが、戦時中に河原で草を抜いてきて、それを茹でて食べた話を紹介。40代の主婦からは、自分のコンポスト経験として、食べ物を土に還すという言い方で、実際は食べ物を捨てる口実を作ってしまっていることに気づきやめたという話、スーパーではついつい奥にあるものを買ってしまうという告白など、興味深い話がたくさん聞かれた。

映画全体にある楽しい雰囲気がとてもよかったです。

問題は深刻だけど、ダーヴィドとニキは楽しみにながら旅をして解決策を探し、そして映画に出てくる日本各地の人たちの笑顔も印象的でした。

また、フードロスがテーマではありましたが、

プラスチック問題、貧困、原発などに触れ、フードロスとその他の社会問題との関わりも考えさせられました。

映画上映会の第一回目の作品に選んでとても良かったです。

先月の0円キッチンを見てもったいないキッチンもみたいと参加してくれる人が多かった。さまざまな事例が次々と紹介され、どの人にも何か考えるきっかけとなる切り口が用意された、作りこまれた映画だと感じた。500円でまったく「もったいなくない」映画上映会だとの感想をいただいた。

とても良い印象をのこしてくれる映画でした。映画を観終わった後の意見交換では、皆さんの意見と笑顔が映画を上映して本当に良かったと幸せな気持ちにさせてくれました。

とても良い印象をのこしてくれる映画でした。映画を観終わった後の意見交換では、皆さんの意見と笑顔が映画を上映して本当に良かったと幸せな気持ちにさせてくれました。

映画まだしか参加できませんでしたが、見せていただいて、改めて自分の食生活を考え直さないといけないと思いました。

賞味期限、消費期限の絶対王権を今日からやめます。(女性・30代以上)