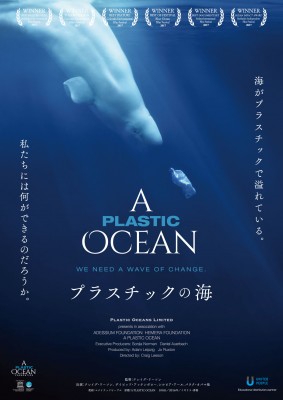

海がプラスチックで溢れている―。わたしたちには何ができるのだろうか。

世界70カ国以上、1200回以上の上映。17カ国語に翻訳され、短縮版が国連本部でプレミア上映された話題作。

「地球に心から謝りたくなりました。そして同時に、地球と一心同体の僕ら自身も蝕まれ始めていることも、あらためて実感しました。誰もがすぐできること、それは「プラスチックの海」でまず現状を知ることです。」

高砂淳二(自然写真家)

「全人類に見てもらいたい映画です。現実から目を逸らさないで。私達は大自然によって生かされている事を知って今すぐに行動しよう!」

土屋アンナ(モデル、女優、歌手)

他多数! https://unitedpeople.jp/plasticocean/rv

News

- 2023/06/09

- 映画『プラスチックの海』学校の授業で人気!

- 2022/06/27

- 『プラスチックの海』教育機関用DVD 消費者教育教材資料表彰2022 優秀賞 受賞!

- 2022/03/16

- 『プラスチックの海』教育向けディスカッションガイド完成!

- 2022/02/09

- 【教員限定】無料ご招待!映画『プラスチックの海』オンライン試写会(3月7日)

- 2021/12/22

- 映画『プラスチックの海』学校用DVD発売記念!上映&シンポジウム(1/19)

About the film

多くの科学者や識者が警鐘を鳴らす、海洋プラスチック問題。年間800万トンものプラスチックが海に捨てられているという。その大半は海底に沈み、海面や海中を漂うプラスチックも永久に分解されず、マイクロプラスチックとなって食物連鎖の一部になっていく。プラスチックゴミによる海洋汚染の実態とは?そしてプラスチックが海に、プランクトンに、クジラに、海鳥に、人体に及ぼす影響とはー?デイビッド・アッテンボロー、シルビア・アール、タニヤ・ストリーター、バラク・オバマ他が出演。海と共に生きる全人類必見のドキュメンタリー。

More info

シロナガスクジラに魅せられ、幼い頃から追い続けていたクレイグ・リーソン。世界中の海でプランクトンより多く見つけたのはプラスチックゴミだった。美しい海に、毎年800万トンものプラスチックゴミが捨てられている事実を知り、海洋学者、環境活動家やジャーナリスト達と共に、自身が監督となり世界の海で何が起きているのかを調査し撮影することを決意する。調査の中で明らかになるのは、ほんの少しのプラスチックしかリサイクルされていないこと。

海鳥の体内から、234個のプラスチックの破片が発見されるなど、海に捨てられたプラスチックで海洋生物が犠牲になっていること。そして、プラスチックの毒素は人間にも害を及ぼすかもしれないこと。撮影クルーは世界中を訪れ、人類がこの数十年でプラスチック製品の使い捨てを続けてきた結果、危機的なレベルで海洋汚染が続いていることを明らかにしていく。海と共に生きる全人類必見のドキュメンタリー。

Data

| 原題 | A Plastic Ocean | 製作年 | 2016年 |

|---|---|---|---|

| 製作国 | イギリス・香港 | 制作 | |

| 配給 | ユナイテッドピープル | 時間 | 100分/22分 |

Cast & Staff

| 監督 | クレイグ・リーソン | 製作総指揮 | ソンジア・ノーマン、ダニエル・アウエルバッハ、クレイグ・リーソン |

|---|---|---|---|

| プロデューサー | ジョー・ラクストン、アダム・ライプジグ | 原作 | |

| 脚本 | クレイグ・リーソン、ミンディー・エリオット | 音楽 | ミリアム・カトラー、ローレンス・シュワルツ |

| 撮影 | マイケル・ピッツ | 編集 | ミンディー・エリオット |

| キャスト | クレイグ・リーソン、デイビッド・アッテンボロー、バラク・オバマ、シルビア・アール、タニヤ・ストリーター、リンジー・ポルター、ジョー・ラクストン、ダグ・アラン、ベン・フォーグル、マイケル・ゴンジオール他 | ||

Review(3)

22/07/08 18:35

美しい海洋映画のつもりで見ていると無惨な浮遊ゴミ、海底ゴミを見せられる。ぞっとするのだが映画は終わらない。世界中のプラスチックを見せてくれる。

プラスチックを誤飲・誤食して飛べなくなっている海鳥たち。浜辺に落ちている海鳥の死骸を解剖すると、ぱんぱんに膨れ上がった胃の中身は色とりどりのプラスチック片。

これは未来の人類の戯画。微細なマイクロプラスチック片を飲み込んだ野生動物の食物連鎖の中にいる人間も汚染を免れない。

上映者の声

今回は100分の映画、

今回は100分の映画、本来は夏休みにお子さんも

御覧頂きたい映画でした。

残念ながら参加者は、

5名といつもの定例メンバーでしたが、

作品の裏に流れる考え方も

共有しつつ

更に深い映画会&対話会と

なりました。

ありがとうございます。

⚪マイボトルで飲める自動販売機を開発したらいい!

参加してくれたお母様の感想

⚪全てが生分解性できるバイオプラスティックになるように企業努力して欲しい。

⚪ツバルなどの美しい島がゴミの海になっている悲しい現実を目の当たりにしてしまった。

消費者の立場として、少しでも出来る事を考えていきたい。

江田島の海ごみから生まれた海ごみ妖怪も登場し、

江田島の海ごみから生まれた海ごみ妖怪も登場し、製作者に江田島にはどのようなゴミが多いのか、

海ごみへの取り組みなどを話していただきました。

実際にビーチクリーンをしている方や、

この作品を何度もご覧になっている方などもご参加くださり、

とても想いのある上映会になりました。

目を背けたくなる現実ではありますが、

ちゃんと知り、声を上げ、行動すること。

できることを少しでも。

小学2年生から高校生までお子様もご参加くださいましたが、

それぞれに、感じ取ってくれました。

多くの子どもたちに見てもらいたいというお言葉もいただきましたので、

繰り返し上映したいと思います。

ありがとうございました。

江田島の海ごみから生まれた海ごみ妖怪も登場し、

江田島の海ごみから生まれた海ごみ妖怪も登場し、製作者に江田島にはどのようなゴミが多いのか、

海ごみへの取り組みなどを話していただきました。

実際にビーチクリーンをしている方や、

この作品を何度もご覧になっている方などもご参加くださり、

とても想いのある上映会になりました。

目を背けたくなる現実ではありますが、

ちゃんと知り、声を上げ、行動すること。

できることを少しでも。

小学2年生から高校生までお子様もご参加くださいましたが、

それぞれに、感じ取ってくれました。

ショートバージョンをご覧の方は、ロングバージョンも見たいとおっしゃっていました。

多くの子どもたちに見てもらいたいというお言葉もいただきましたので、

繰り返し上映したいと思います。

ありがとうございました。

クジラ愛が高じて,巨体が生きる海への関心へと広まり、出会ったクジラの1頭が打ち上げられ、苦しむさまを目の当たりにすることを契機に,真実探求の旅が広がる。

監督を通じて話は展開するも、それぞれの専門家が数々登場する。

船で運ぶ小型無人探査機で、深海まで潜り調査をしたりするので、資金も莫大なものだろうと察する。

5つの海や大都市,風光明媚な観光地、欧米が輸出したプラスチックを燃やしたりしてゴミの山で暮らす、スモーキーマウンテンなど世界各地に飛び、現地の人に聞き取りをしてプラが燃える気体の採取や動物の死体からもデータを集積。

本来ならあってはならない,人の営みで出来た、プラ袋のゴミの数々で内蔵を覆い被せられたことによる死。

解剖し、何百枚,何十㎏ものプラ袋が出て来る。

生き物のいのちが蹂躙されるさまを、まざまざと見せつけられる映画だった。