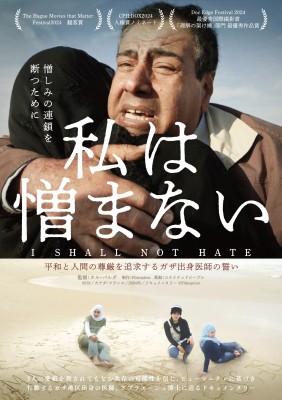

平和と人間の尊厳を追求するガザ出身医師の誓い

3人の愛娘を殺されてもなお共存の可能性を信じ、ヒューマニティに基づき行動するガザ地区出身の医師、アブラエーシュ博士に迫るドキュメンタリー

▼5度のノーベル平和賞ノミネート、イゼルディン・アブラエーシュ博士について

https://unitedpeople.jp/ishall/dr

【文部科学省選定作品】

社会教育(教材)

青年・成人向き 国際性(国際理解・平和)

2024年9月11日認定

News

- 2025/09/01

- 10月7日発売決定!映画『私は憎まない』個人鑑賞用DVDご注文受付開始!

- 2025/06/05

- 「声を上げてください。」「即時停戦をすることでこれ以上血が流れることのないように」イゼルディン・アブラエーシュ博士 来日講演

- 2025/03/03

- 4月1日(火)発売!映画『私は憎まない』教育機関用DVD予約受付開始!

- 2025/03/03

- 4月より年間ライセンス対象に!映画『私は憎まない』~平和と人間の尊厳を追求するガザ出身医師の誓い~

- 2024/11/25

- 『私は憎まない』2025年1月~最低保証料金が55,000円(税込)~に!

©Famille Abuelaish

About the film

~平和と人間の尊厳を追求するガザ出身医師の誓い~

「医療でイスラエルとパレスチナの分断に橋を架ける」。ガザ地区の貧困地域、ジャバリア難民キャンプ出身の医師で、パレスチナ人としてイスラエルの病院で働く初の医師となったイゼルディン・アブラエーシュ博士は産婦人科でイスラエル人とパレスチナ人両方の赤ちゃんの誕生に携わってきた。彼は、ガザからイスラエルの病院に通いながら、病院で命が平等なように、外の世界でも同じく人々は平等であるべきだと、分断に医療で橋を架けようとする。しかし2009年、両者の共存を誰よりも望んできた彼を悲劇が襲う。彼の自宅がイスラエル軍の戦車の砲撃を受け、3人の娘と姪が殺されたのだ。砲撃直後、博士の肉声をイスラエルのテレビ局が生放送し、彼の涙の叫びはイスラエル中に衝撃と共に伝わった。その翌日、博士は突然、テレビカメラの前で憎しみではなく、共存を語りだす。イスラエル政府に娘の死の責任を追求するも、決して復讐心や憎しみを持たない彼の赦しと和解の精神は、世界中の人々に感動を与え、“中東のガンジーやマンデラ”とも呼ばれる存在となる。しかし2023年10月7日のハマスのイスラエルへの攻撃、それ以降のガザへの攻撃を経て、彼の信念は再び試されることになる。

More info

悲劇を真の平和の実現のために

「医療でイスラエルとパレスチナの分断に橋を架ける」

ガザ地区の貧困地域、ジャバリア難民キャンプ出身の医師で、パレスチナ人としてイスラエルの病院で働く初の医師となったイゼルディン・アブラエーシュ博士は産婦人科でイスラエル人とパレスチナ人両方の赤ちゃんの誕生に携わってきた。「ユダヤ教徒、イスラム教徒、キリスト教徒の赤ちゃんの違いは?みんな同じく生まれたての赤ちゃんだ」「すべての人の平等、正義、自由の上に共存は可能である」と、共存が可能であることを自らの医療で体現してきた。彼は、ガザからイスラエルの病院に通いながら、病院で命が平等なように、外の世界でも同じく人々は平等であるべきだと、分断に医療で橋を架けようとする。しかし、両者の共存を誰よりも望んできた彼の赦しと和解の精神が、究極の試練にさらされる。

「暴力に暴力で対処しても、問題は解決しない。」

2009年1月、アブラエーシュ博士の自宅がイスラエル軍の戦車の砲撃を受け、3人の娘と姪が殺害されてしまうという悲劇が彼を襲う。砲撃直後、博士の涙の叫びの肉声はイスラエルのテレビ局で生放送され、イスラエル中に衝撃と共に伝わった。翌日、テレビカメラの前で、博士は突然憎しみではなく、共存について語りだす。その後、正義を求めてイスラエル政府を訴え、娘の死の責任を追求するも、決して復讐心や憎しみを持たずに、知恵と決意とレジリエンスを持ち続けた。彼の赦しと和解の精神は、世界中の人々に感動を与え、数え切れないほどの賞を受賞し、“中東のガンジー、マンデラ、キング牧師”とも呼ばれる存在となる。自伝『それでも、私は憎まない』は世界的ベストセラーとなった。しかし、2023年10月7日のハマスのイスラエルへの攻撃、それ以降のガザへの攻撃を経て、彼の信念は再び試されることになる。

【文部科学省選定作品】

社会教育(教材)

青年・成人向き 国際性(国際理解・平和)

2024年9月11日認定

Data

| 原題 | I Shall Not Hate | 製作年 | 2024年 |

|---|---|---|---|

| 製作国 | カナダ・フランス | 制作 | Filmoption |

| 配給 | ユナイテッドピープル | 時間 | 92分 |

Cast & Staff

| 監督 | タル・バルダ | 製作総指揮 | マヤ・カデュー=ルイヤー、マルタン・カデュー=ルイヤー、マリーズ・ルイヤー |

|---|---|---|---|

| プロデューサー | ポール・カデュー、マリーズ・ルイヤー、イザベル・グリッポン、タル・バルダ | 原作 | |

| 脚本 | タル・バルダ、ジェフ・クライン、サスキア・デ・ボア | 音楽 | ロベール・マルセル=ルパージュ サウンドデザイン:マルタン・カデュー=ルイヤー |

| 撮影 | ハンナ・アブ・アサド | 編集 | ジェフ・クライン |

| キャスト | イゼルディン・アブラエーシュ、クリスティアン・アマンプール、シュロミ・エルダー 他 | ||

Review(1)

上映者の声

今回44名の方が参加してくださいました。

みなさんが「今この映画を観て良かった、たくさんの人に観てほしい」とおっしゃっていました。

「パレスチナのこと」をトークゲストをお招きして開催しました。パレスチナとイスラエルの戦争について、歴史を振り返りながら、昔はパレスチナとイスラエルは共存して暮らしていたのに、外部の国々により対立させれられてきたことなど、わかりやすくお話しいただきました。

「私は憎まない」となぜ言えるのだろう?と言う疑問から、私はこの映画を観ました。アブラエーシュ医師はこの悲劇をばねに「医療の力でパレスチナとイスラエルの架け橋になる」とポジティブに転換させようとする意志を持ち、無所属で選挙に出たり、正義のためには裁判で行動でしめしたのかと思います。理不尽な難民生活でも、憎んだり恨んだりするより、そこから抜け出すために勉強して医師になるという方向に持っていくことができる人でした。

また、怒りの解毒剤は教育と、教育の大切さを彼は謳っていて、彼の考え方や生き方は教育によるものでもあり、それは彼の子どもたちにも受け継がれています。ただ、教育は、戦前の日本やイスラエルの、「国のために死ぬのは素晴らしい」と教えられる愛国教育もあるので、注意しなければなりません。

今の日本でも外国人問題と言うようなことがありますが、アブラエーシュ医師は「共存」を謳います。彼が10代で働いたイスラエルの農場主やイスラエルの病院の同僚たちも、優しくあたたかく公平な人たちでした、彼らとの出会いがあったから、イスラエル人が悪い人だとひとくくりにしない考えを持ち、共存という考え方ができるのではないかと思いました。

関心を持って見ようとしなければ見えてこないことがあります。イスラエルのジェノサイドを止められない、国際社会・日本・自分の無力が情けないです。でも、埼玉の #路地裏ガレージマーケット という緩やかな場所で、みんなで集まって、この映画を観て、いろいろな思いを語り合えたことがとても嬉しいです。

1人1人が考え続けて、今日知ったことを誰かに伝えることができれば、少しでも平和につながるのかと思います。

ありがとうございました。

<感想シェア>

◎こんな奇跡のような方がいるんだ、彼の言うことがガザとイスラエルの闘いを止める唯一の道だと思いました。世界のリーダーのお手本!

◎胸がいっぱいで言葉が出てこない、重く、辛く、深い、、、でも観ることができて良かった。

◎医師が憎まないと言っているが、憎しみはなくても、怒りはある。おかしいと思うことは、声をあげていきたい。

◎とても辛いですが、あきらめない医師の姿に勇気をもらい、励まされた、そこに希望が持てる。

◎圧倒的な映画でした。

◎私たちに何ができるのだろう、、、知ること、そしてそれを誰かに伝えていくこと。

戦争は嫌だとずっと思い続けること。

◎イスラエルのテレビ局の放送は生々しく、心に迫って来た。

◎武器がなければ戦争はできないのだから、武器を売らなければいいのに。

◎なぜ憎まないと言うのか、、、娘たちの死を無駄死にさせたくないからか。

◎自分だったら、憎まないとは言えない。

◎憎むのは相手を知らないから、それが怖い気持ちや差別につながる。

◎ただ、惨状を伝えるだけではない、凄く深い愛を伝えている。

平日日中でしたが、フリースクールに通う子どもたちも5人見に来てくれました。スクールの先生は「もし途中辛くなったら出てしまうかも」と言っておられましたが、みな最後まで見てくれました。

平日日中でしたが、フリースクールに通う子どもたちも5人見に来てくれました。スクールの先生は「もし途中辛くなったら出てしまうかも」と言っておられましたが、みな最後まで見てくれました。大人たちは多くのみなさんが涙を流しながら観ておられました。

私自身は、なかなか日頃馴染んでいない話しのため、試写で一度見て、今回みなさんと一緒に二度目を見て、ようやく理解出来たこともありました。

「憎しみは病気だ。憎しみは伝染していく。憎しみでは何も解決できない。」というアブラエ―シュ医師の言葉や、「私は憎まない」という題名に込められた深い意味を、ともすると憎しみが広まりかかっている日本の中で、どうしたら広めて行けるのか。

日本に生きる者たちも行動の中で示して行かねばならないと思います。

上映会で司会を務めましたが、以下、会場のみなさんにお話ししたことを添付します。

--------

ガザでは現在3度目の停戦中ですが、配布した新聞記事の通り停戦後も既にイスラエルの攻撃により5000人が亡くなっているとのこと。

2023年10月より戦闘状態となってから、既に6万人のパレスチナ人が虐殺されたと言われています。またあまり報道されませんが、16万人程の方が負傷し、うち4万人程が足や手の切断、失明など、人生を変えるほどの障害を負って生きることを余儀なくされています。

食料や水もなく、衛生状態も劣悪、医療支援もなく、365平方kmほどのガザ地区の外へ逃げることも出来ない人たちは210万人程と言われます。

ガザ地区の面積はつくば市の1.3倍程ですが、人口はつくば市の約4倍ほどです。2025年10月現在、ガザ地区の建物の約69〜80%が破壊されたと言われています。

国際機関からイスラエルへの勧告もこれまでほとんど届くことなく、ジェノサイドを止められませんでした。

受付でもご紹介中の「ガザとは何か」という本で著者の岡真理さんは、「戦闘」ではなく、イスラエルによるパレスチナ人のジェノサイド(第二次大戦中にドイツによるユダヤ人の大虐殺がこう呼ばれますが)であり、また、イスラエル人によるパレスチナ人へのアバルトヘイト(昔、南アフリカ共和国内で、黒人が、権力を持った白人により、国をあげて政策的に明白に差別されていた悪しき制度をこう呼びますが)であると、言われています。

私もその通りだと思います。

そしてガザの状況には、日本も関与しているとの認識が、日本では絶対的に足りません。

アメリカがイスラエルに武器を提供するなど全面支援をしていますが、高市総理やトランプ大統領は先日「日本とアメリカは最も強固な同盟関係」と発言しています。私は日本の一市民としてそれを許してはならない気持ちですが、現実には、日本は世界からイスラエルとアメリカの後方についているものと認識されています。

今年は戦後80年。日本でも、原爆や空襲による被害もありましたが、同時に中国、朝鮮半島、アジアの国々で、現在イスラエルがパレスチナに行っているのと同じような虐殺をしていたことを、残念ながらあまり学校では教えられません。

これらについてしっかり学び、忘れず、繰り返さない、戦争が出来るような憲法改編をしないようにすることが、いまの日本で生きる私たちに課せられていることだと、考えています。

今日おあつまりの皆様と、ぜひ力を合わせて行きたく思います。

集客には苦労しましたが、上映後の感想交流会ではほとんどの人に発言していただけて、話しやすい雰囲気でそれも良かったと思います。

会場では、パレスチナ関連品の物販コーナーを設けたり、パレスチナでもよく飲まれるアラブチャイ・アラブコーヒーを作って感想交流会の際にいただいたりしました。

ガザへの大規模な軍事攻撃が始まって2年。現地の状況は“最悪”を更新するような状況にも関わらず、それと反比例するように日本での報道は減っているように思います。

その状況に危機感を感じている人もいれば、万博を契機にパレスチナのことを知った人、たまたま会場となった施設を利用した時に看板を見て来てくださった方、さまざまな方が来てくださり、いろいろな立場の人が一緒に「パレスチナのはなしをやめない」ことをどうやったら続けられるか、一緒に考えられたと思います。

映画のアブラエーシュ博士が「educationが大切」と言うように、子どもたちにたいするものだけではなく、私たちすべての世代の人が学び続ける、考え続ける、というのが大事なのかなと思いました。主催者側も含め、ともに考えられる有意義な時間でした。

「この映画は、大切な人々を一瞬にして奪われ、泣き叫びながら「それでも」と立ち上がる一人の男性の軌跡です。その苦しみと信念に満ちた幾年がガザの外の人々に共有され、映画館の座席で追体験させてもらえることに、まず感謝したいと思います。 言葉では出てきても、なかなか形にはならない「平和」。いつかそれが実現されるとき、誰のためにどんな姿をしているべきなのか、改めてこの映画は考えさせてくれます。「それでも私は」と、一緒に立ち向かいませんか。」

並木麻衣日本国際ボランティアセンター(JVC)元職員/現ボランティア

「アナタは言えますか?

家族を殺され、同胞が殺されていく現実を

お墓すら作れない

遺体すら見つからない

犠牲になった人々は

亡くなった後も

天井のない牢獄の中に押し込めている

「全ての人のために “あの悲劇をプラスに変える”」

言えますか?

家族を殺されても

アナタは平和を願えますか?」

全文 https://unitedpeople.jp/ishall/cmt_shl

サヘル・ローズ俳優・タレント

「今、ガザで起こっている悲劇に対して私たちは何ができるのか?

私は迷わず、この映画を観ること、そして、多くの人に観てもらうことだと言える。なぜなら、この映画は何が今ガザで起こっているかを明確に教えてくれるからだ。

ガザでの悲劇は2023年の10月7日に始まったことではない。それは70年以上前からパレスチナで続いてきた悲劇と憎しみの連鎖の劇的拡大だ。

2009年1月、ガザのジャバリヤキャンプでイゼルディン医師は3人の娘と姪を同時に失う。しかし、恐ろしいことに今のガザではそれさえもありふれたことになってしまおうとしている。

しかし、決してありふれてはいなかったこと、それは彼がその悲劇に見舞われた後も「私は憎まない」という意思を掲げ続けたことである。それは「私は殺さない。あなたも殺すな」という意思の表明ではないか。そして、それこそが「共存」を可能にする人間の意志なのだと思う。」

吉岡達也ピースボート 創設メンバー・共同代表

「生命と平和の重さに気づかせてくれる映画

イスラエルによる2009年のガザ攻撃で娘三人と姪を自宅への砲撃で失ったアブラエーシュ医師は、イスラエル国家の謝罪を求めて裁判を起こし、最高裁まで争った。裁判所は最後まで国の責任を認めないが、娘たちの死を無駄にしてはならない法廷で闘う父親の必死の思いが、一方でイスラエルとパレスチナの平和を実現しようとする活動とつながっていることが納得できる。それはガザの難民キャンプに住みながら、イスラエルの病院でも働き、人間の誕生に立ち会ってきた産婦人科医としての信念でもあるだろう。いま、ガザで何万という民間人、子供たち、女性たちが虫けらのように殺されていく中で、生命と平和の重みに気づかせてくれる映画である。」

川上泰徳中東ジャーナリスト

「ガザの日常、家族の日常。あまりにも残酷に、国際法違反を臆面なく犯す国家や勢力。アブラエーシュ博士の生きざまに限りない尊敬、そして希望を見出す。」

土井香苗国際人権弁護士

一覧 https://unitedpeople.jp/ishall/rv