様々な対立があふれる今だからこそ、あの時の現実を、ノスタルジーに溺れることなく、今に、そして明日に、つないでいきたい。

「違い」は、集団において財産である――。

2020年までには、日本にもそんな文化をつくっていきたい。

- 作家 乙武洋匡

子どもたちの無限の可能性を引き出す本当の教育とは何か。

原点をじっくり教えてくれるこの作品。

ぜひ多くの教育関係者、親たちに見てほしいです。

- 教育評論家/法政大学教授 尾木直樹(尾木ママ)

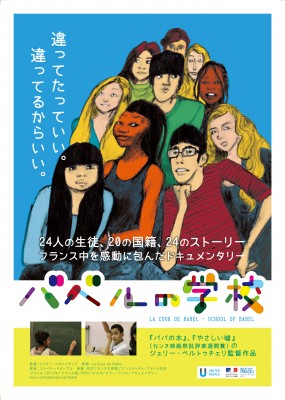

24人の生徒、20の国籍、24のストーリー。

フランス中を感動に包んだドキュメンタリー。

文部科学省特別選定 社会教育(教養) 青年向き

文部科学省選定 社会教育(教養)成人向き

(2015年1月15日選定)

News

- 2022/03/09

- シネマハウス大塚 にて『バベルの学校』上映決定!Mシネマ第22弾 “学校” 映画特集上映

- 2015/12/28

- 平成27年度 国連普及啓発シンポジウムにてバベルの学校を上映いたします

- 2015/10/22

- バベルの学校【劇場追加上映決定!】大阪・シアターセブンにて!

- 2015/09/17

- 『バベルの学校』DVD発売記念キャンペーン:上映料金割引!!

- 2015/09/16

- 『バベルの学校』DVD 10/10発売!予約受付開始!!

(c)pyramidefilms

About the film

アイルランド、セネガル、ブラジル、モロッコ、中国…。世界中から11歳から15歳の子どもたちがフランスにやって来た。これから1年間、パリ市内にある中学校の同じ適応クラスで一緒に過ごすことになる。 24名の生徒、20の国籍…。この世界の縮図のような多文化学級で、フランスで新生活を始めたばかりの十代の彼らが見せてくれる無邪気さ、熱意、そして悩み。果たして宗教の違いや国籍の違いを乗り越えて友情を育むことは出来るのだろうか。そんな先入観をいい意味で裏切り、私たちに未来への希望を見せてくれる作品。

More info

アイルランド、セネガル、ブラジル、モロッコ、中国…。11歳から15歳の子どもたちが世界中からフランスのパリにある中学校にやって来た。24名の生徒、20の国籍、そして24のストーリー。家庭的な事情でやってきたもの、辛い母国の生活から逃れてきたもの、亡命を求めてやってきたもの、または単によりよい生活を求めて移民して来たものなど理由は様々。

フランスに来たばかりの彼らが入ったのは適用クラス。このクラスでフランス語を学び、話せるようになるための集中トレーニングを受け、やがては通常のクラスに移るために、他の教科も学んでいく。

国籍も宗教もフランスに来た理由も違う子どもたちの中には時に大声で口論し、泣き、自暴自棄になる子も。ブリジット・セルヴォニ先生は、そんな子どもたちを驚くほどの辛抱強さで見守り、なだめ、そして導いていく。

国籍も宗教も家庭のバックグラウンドも違う十代の生徒たちが、異国の地フランスで、言葉もままならないなか葛藤を抱えて新生活を初め、時にぶつかりながらも様々な壁を乗り越えて友情を育んでいく。そんな彼らの姿は私たちに未来への希望を見せてくれる。

ジュリー・ベルトゥチェリ監督作品(『パパの木』、『やさしい嘘』(カンヌ映画祭批評家週間賞))。

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本

文部科学省特別選定 社会教育(教養) 青年向き

文部科学省選定 社会教育(教養)成人向き

(2015年1月15日選定)

Data

| 原題 | La Cour de Babel | 製作年 | 2013年 |

|---|---|---|---|

| 製作国 | フランス | 制作 | Les Films du Poisson、Sampek Productions 共同製作:ARTE France Cinema |

| 配給 | ユナイテッドピープル | 時間 | 89分 |

Cast & Staff

| 監督 | ジュリー・ベルトゥチェリ | 製作総指揮 | |

|---|---|---|---|

| プロデューサー | 原作 | ||

| 脚本 | 音楽 | オリヴィエ・ダヴィオー | |

| 撮影 | 編集 | ジョジアンヌ・ザルドーヤ | |

| キャスト | |||

Review(5)

19/03/08 09:01

〇様々なバックグラウンドを持つ子供達が、話を重ねながら理解を深める様子を見て、互いにぶつかってもコミュニケーションを重ねることや自分の話をし、相手の話を聞くことの大切さを改めて感じました。国際理解はもちろんですが、日頃の人間関係でも言えることだと思います(30代女性)。

〇セルヴォニ先生の忍耐強さに感服。すばらしい映画だった。これからを担う若い人たちに「違いはあたり前」をいい環境の中で育っていって欲しい(60代女性)。

〇色んなバックグラウンドを持った子供たちが、自分の国、アイデンティティを誇りに思いながら、時に周りとぶつかりながらも一生懸命生きている姿に感動しました。これから外国人が増え、日本や私達の地域でも同じような状況が起こりうると思います。そうなった時に自分たちはどうあるべきか、考えさせられる素晴らしい映画だった(30代女性)。

20/04/26 18:13

1番印象的だったシーンは適応クラスの授業の様子。

自分たちの信じる宗教について話題があっちにいったりこっちにいったり。

「ブルカは大人の女性になった象徴でお母さんから買ってもらって誇らしかった。」

「パリで買ったコーランだから特別。大人になった気持ち。」

「みんな神様の子だからみんな平等なはず。」

「アダムとイブはどうやって子供を作ったの?それを教えてくれたら先生の話を信じる。」

日本では聞けないし、話せないし、感じることのできない多様性をのびのび感じることができた。

自分がここにいていいんだという居場所が

多くの子ども・青年にとって「学校」だったら幸せだなぁ、と。

どうやったら、そういう「学校」を作って行けるのかなぁ、と。

大人が自由に本当のことを言える環境・職場を持っていること、

そんな大人になれるように多くの体験を通して学ぶこと、

が今、自分にできることだなと感じました。

2020年までには、日本にもそんな文化をつくっていきたい。

- 作家/東京都教育委員 乙武洋匡

子どもたちの無限の可能性を引き出す本当の教育とは何か。

原点をじっくり教えてくれるこの作品。

ぜひ多くの教育関係者、親たちに見てほしいです。

- 教育評論家/法政大学教授 尾木直樹(尾木ママ)

言葉を獲得することは、世界と出会うことだと

この映画が改めて教えてくれました。

人は、伝えずにはいられない存在であり、

多様であらざるをえないということを、

みずみずしい10代の感性が生々しく伝えてくれる、貴重な映画です。

- 特定非営利活動法人 こども哲学・おとな哲学 アーダコーダ 代表理事 川辺洋平

喧嘩をしたり、涙をこぼしたり、慰めあったり、笑い転げたり、

共に真剣に本音で向き合って時間を共有することで、やがて人々は一つになれる。

幸せとはお金でも、権力でも、名声でもない。

そんな家族のような人達に囲まれている事なのではないか。

誰も一人では生きていけない。

人生にとって何が大切なのかの答えがここにある。

- 国際教育家 坪谷ニュウエル郁子

・差異にどのように向き合っていくかを考える機会になりました。教育という場のあり方や共生のための作法について、ゆっくり考えていきたいと思いました。

・まだ若いのに、すでに様々な重みのある人生を送ってきた子どもたちに思わず自分はあの年齢の時に何をしていただろう?と思いました。そして、皆、ちゃんと自分ならではの大切な思いや考えを持っている。それを他人に伝えることもできる。

人はどんなに近くにいる相手だとしても、思いは伝えないと本当の意味では分からないと思うので、素敵な子どもたちだなあと思いました。もちろん、子どもたちが発言できる場をつくっている先生も素晴らしいです。

シェア会の時に、「お互いの立場は違うけれど、全員が違うという共通点がある。だからこそ最後にはお互いにとって大切な存続になったのでは?」という言葉に、その通りかもしれないと思いました。お互い、普通だったら、その場にいるはずがない、話をする気にもなれない相手だとしても、一つの目標、共通点があると、お互いの違いをこえて繋がることができるのかもしれませんね。

・淡々と子ども達の毎日を追っている画像は、受け取る側に様々な解釈を可能にする分、もっと知りたいとも感じさせられました。

・多様性とどう付き合うか、頭でイメージできても実際にその渦中で対応するのとでは大きく違うのだと思い知らされました。また、あの学校では国籍や宗教などの「ヨコ」の違いと、個々の習熟ペースの「タテ」の違いが入り混じり、それぞれを優劣でなく「違い」として受け止める姿勢があるのが素敵だと思った。日本ではとかく「タテ」の違いで劣等感を感じやすい状況にある印象があるので、その受け止め方が変わって欲しいし、まずは自分から何かできないかと宿題をもらった気がします。

上映者の声

様々な対立があふれる今だからこそ、あの時の現実を、ノスタルジーに溺れることなく、今に、そして明日に、つないでいきたい。

午前中は「バベルの学校」

午後は「サティシュの学校」

教育にまつわる映画2本立てで上映しました。

「バベルの学校」

セネガル、中国、ウクライナ、アイルランド…様々な事情、生い立ち、宗教、国籍、文化を背景に持った子どもたちがフランスのとある中学校の適合クラスに集まる。日本ではあまり見慣れない、自分の考えや感情を露わにする姿は、とても大人びて見えました。

慣れない環境、異なる宗教、文化やスレ違いで、その憤りを抑えきれずに表出する子もいれば

奥に潜めて、出さない子もいる。ストーリーが進むにつれて、中国人の女の子の表情がどんどん豊かになっていくのが可愛かった!

子どもたちの真ん中にいる担任の先生、映画通してかなり重要なポジションなのだけれど、画面ではほぼ姿は映らず、横顔とか声が中心。終始、子どもたちの姿がメインで切り取られているのも、印象的でした。

映画の後、ランチを取りながら参加者さんと感想をシェアし合うことで、教育に対する視点の位置と視野が広がる感覚が得られました。

感想をうかがった感じから、映画よりもおはぎにひかれたようですが、この先に映画を観に出かける機会が増えればと願います。

夜の暗さと和室に集う同士感は、小さな上映会ならでは。今回のやり方の課題は、料金と費用のバランスがあってないことです。

文化や宗教という壁を越え、彼らはお互いをわかろうと不器用に衝突を繰り返している。

たまにふとみせる寂しげな表情に、移民としての辛い過去を垣間見て、胸がつまるようでした。

たどたどしく、それでもひたむきに。

自分を主張していこうと懸命にもがく彼らに、強さをもらいました。

人は、こうも強くあれるものかと感じさせてもらいました。

そして、彼らそれぞれを見据え、あらゆる偏見、差別の類いを度外視して、個人として生徒に向き合う先生の姿に教育者の鑑をみました。

最後のシーンは、涙をこらえられませんでした。

必見です。