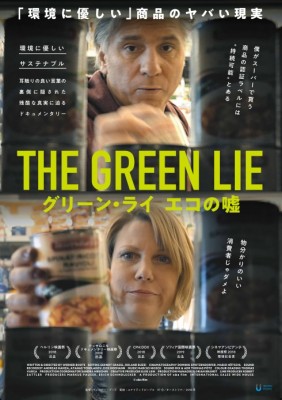

ファッション業界でも大量生産・大量消費が問題化

誰かの犠牲の上に成り立つファッションに変化が起き始めた!

トレンドはエシカル&フェアトレード・ファッション

ファッション産業の今と、向かうべき未来を描き出すドキュメンタリー

華やかなファッション業界の裏側の知られざる真実とは?リヴィア・ファース、ヴァンダナ・シヴァフェアトレードブランド「ピープルツリー」創設者サフィア・ミニー等登場。

ファッションを取り巻く悲惨な状況には何度見ても涙が出る

― サフィア・ミニー(ピープルツリー代表)

なぜピープルツリーのコレクションのデザインをしたのか知ってほしい。ザ・トゥルー・コスト を見て!

― エマ・ワトソン(女優)

News

- 2025/02/21

- 4月24日はファッションレボリューションデー!関連2作品4月中上映料割引!

- 2024/03/11

- 4月24日はファッションレボリューションデー!『ザ・トゥルー・コスト』を上映しませんか?4月は上映料割引!

- 2023/03/08

- 4月24日はファッションレボリューションデー!映画『ザ・トゥルー・コスト』上映料4割引キャンペーン!

- 2022/03/14

- 4月24日はファッションレボリューションデー。『ザ・トゥルー・コスト』を上映しませんか?上映料半額!

- 2021/03/26

- 4月24日はファッションレボリューションデー!『ザ・トゥルー・コスト』4月上映キャンペーン!

©TRUECOSTMOVIE

About the film

これは衣服に関する物語で、私たちが着る服や衣服をつくる人々、そしてアパレル産業が世界に与える影響の物語だ。これは貪欲さと恐怖、そして権力と貧困の物語でもある。全世界へと広がっている複雑な問題だが、私たちが普段身に着けている服についてのシンプルな物語でもある。

More info

この数十年、服の価格が低下する一方で、人や環境が支払う代償は劇的に上昇してきた。本作は、服を巡る知られざるストーリーに光を当て、「服に対して本当のコストを支払っているのは誰か?」という問題を提起する、ファッション業界の闇に焦点を当てたこれまでになかったドキュメンタリー映画だ。

この映画は、きらびやかなランウェイから鬱々としたスラムまで、世界中で撮影されたもので、ステラ・マッカートニー、リヴィア・ファースなどファッション界でもっとも影響のある人々や、環境活動家として世界的に著名なヴァンダナ・シヴァへのインタビューが含まれている。またまたフェアトレード専門ブランド「ピープルツリー」代表サフィア・ミニーの活動にも光を当てている。私たちは行き過ぎた物質主義の引き起こした問題に対して、まず身近な衣服から変革を起こせるのかもしれない。

Data

| 原題 | THE TRUE COST | 製作年 | 2015 |

|---|---|---|---|

| 製作国 | アメリカ | 制作 | |

| 配給 | ユナイテッドピープル 特別協力:ピープルツリー 協力:Dr.Franken | 時間 | 93分 |

Cast & Staff

| 監督 | アンドリュー・モーガン | 製作総指揮 | リヴィア・ファース、ルーシー・シーゲル |

|---|---|---|---|

| プロデューサー | マイケル・ロス | 原作 | |

| 脚本 | 音楽 | ||

| 撮影 | 編集 | ||

| キャスト | サフィア・ミニー ヴァンダナ・シヴァ ステラ・マッカートニー ティム・キャッサー リック・リッジウェイ ほか | ||

Review(23)

15/11/15 10:53

全ての人々が心を揺さぶられるだろう

自分の過去行動に対して

後ろめたさなどを感じるかもしれない

しかし暗くならないで少しづつでも行動を変えていこう

この映画を見て地球の裏側で起こっている

現状を家族、恋人、友達に伝えて知ってもらい

一人ひとりが自分で考え行動を変えていくことが大切だと思う

改善に関わっているピープルツリーやエシカル協会の

活動に微力でも関わっていって欲しい

映画を観て誰かに伝えるだけでもいいんだ!

映画の内容は

ファストファッションの縫製工場で起こった

8階建てのビルの倒壊事故

1100人以上が死亡し、負傷者は2500人を超えた

この事故ではない「事件」を

アンドリュー・モーガン監督が制作したドキュメンタリー

ファストファッションの製造はコストを極限まで下げるため

海外の工場でつくられている

作業環境は劣悪で、低賃金はもちろんのこと

何千人という女性がまるで監獄のような作業場所で

密集して作業させられている状況で起こった大惨事

語られることのなかったファストファッションの闇の部分を

・資本主義社会の異常さ

・不要なものを過剰なプロモーションで買わせるシステム

・コストを極限まで下げるために行われている搾取

・最低保障賃金を上げて欲しいという声をあげた従業員に対する理不尽な暴力

・服の製造過程で排出される廃液や大量の農薬散布による環境破壊

・汚染された地域で暮らす人々への健康被害

・ピープルツリーに代表される、環境にも人にも優しい雇用を生み出す活動

といったように様々な角度から取材し編集した映画である

映画の終わりの方で

ピープルツリーに関わってやりがいのある仕事を

賃金保障されて働いている女性たちの笑顔が印象的で

笑顔で居られる社会、日本は豊かなのだと改めて感じる

現地の人たちも笑顔になってもらいたいと

心から願う

もう一度繰り返すが、この映画は

ファストファッションに関わった自分に対する

罪悪感を抱かせるものではないし

行動が起こせるから偉いとか

何もできないからダメとか

それは知ってから自分自身で考えればいいことなんだから

まずは今の社会で起こっている現状を知ろう

15/11/15 14:31

人間が生きるために必要不可欠なものであり、人々が楽しむものであるはず洋服を生産している裏側に、こんなにたくさんの人を犠牲にしていたのかと思うと、悔しさ、疑問がたくさんこみ上げてきました。どうして、自分の身に着けているものの裏側に気を配らなかったんだろう。どうして、多くの人が問題に気づいているのに見て見ぬ振りをしてしまったのだろう、と。

今や、グローバルなつながりなくしては洋服は作ることができなくなっています。しかし考え方を変えたら、洋服は世界と密接に関わっているものだからこそ、それに対する考えや行動をすこし変えたら、世界はより良い方向にむかうのではないかとおもいます。

おしゃれ=たくさんの服を持っている人ではなくて

おしゃれ=その洋服にあるストーリーを真剣に考えて、心から大切にできる、賢い人だと思い、そんな人にないりたいと思いました。

ドキュメンタリーにありがちなお勉強臭さがありません。

それでいて、臭いものには蓋をしろで見て見ぬ振りをし続けてきたものの蓋を開け、映画鑑賞者に現実を見せてくれます。

監督の気づきと提案、それを伝える方便としてのデザイン。

映像の見せ方とそれを補う音楽が、メッセージに柔軟さを与えています。

なにを買うか

どれを選ぶか

その時、大切にするものはなにか

それは言い換えると、どう生きたいかであり、

どう在りたいか、であると思います。

めまぐるしく過ぎる日常を

どう効率よく過ごすか、

そればかりにとらわれていると

指針となる数値、金額が行動決定の動機となり

手にとる服にまつわるものへの想像力が働かない。

それは服だけでなく、食もエネルギーも同様に。

想像力の欠如とは、バーチャル化を意味するのではないかと思います。

人間関係の希薄化ではなく、

情報を多く収集すれば的確な判断ができると勘違いしている、

養老孟司さんが言うところの脳化社会に陥ること。

身体感覚を失くし、バランスを欠いた状態。

土から離れ、

手間ひまかけることを忌み嫌い、

育みが内包する愛情を知らず知らずのうちに手放してきたのではないか。

フランスで起きた悲しみは、

手にした利便さの裏にある悲しみから生まれたのではないかとも思います。

グローバリズムの下に進むグローバリゼーションとどう向き合うか。

新機種が発売される毎に買い替えることは、

一般市民を爆撃することに加担しているのと同意であると思います。

なにを買うか、は

今すぐ始められる急がば回れの大きな一歩だと思います。

大き過ぎる課題が次々と現れる現代、

消極的ニヒリズムに

陥りそうにもなりますが、

この映画が撮られたこと、

日本に広めたいと思う配給会社があること、

上映をしたいと思う人がいて、

それを時間とお金を使って見にきてくれる人がいる。

そこに大きな希望を感じます。

追記

上映回数を重ね、観ればみるほどに考えるテーマを与えてくれる作品です。

自分が一体どういう社会構造の上にいるのか。

そこに疑問を持ったのなら、どんな選択肢があるのか。

経済、環境、人権、産業革命後に見てみぬふりをしてきたもの、

保身による個人主義が作り上げ維持している社会構造と、

それとともにある自分自身の姿を写し出されます。

劇中、バングラデシュの衣服工場で働く女性がインタビューの中で発した一言が胸に突き刺さり、特に印象に残っています。

ニュースでは報道されないであろう、ファストファッションの裏側。

そんな実情がある中、この映画ではフェアトレードブランド「ピープルツリー」のサファイア・ミニーさんの活動に密着していて、アウトドアブランド「パタゴニア」の副社長のリック・リッジウェイさんら、ファッション業界の著名な方々が環境への取り組みや企業の責任について語っています。

行き過ぎた消費社会の影響で、地球規模の環境破壊が起こり、過酷な労働環境が生まれてしまった現実。

それらに憤りを感じながらも、地道に現状を打破するべく取り組む人たちの姿に一筋の光を見ました。

また、衣類も食べ物と同じで、どこでどのように生産され、人間と自然にどのような影響を与えるかなど、それらを知り少しずつでも意識して行動し、人の健康と自然環境に良い方を選択して行くことが大切だと改めて痛感しました。

今からでもすぐできること。

・人や環境を傷つける大量生産の服は買わない。

・服を買う前に必要か不要かじっくり考えて買う。

・ファストファッションの逆、スローなファッション、質が良く長持ちする衣類を選ぶ。

・新品よりまず、リサイクル品をチェックしてみる。

など、一人ひとりのちょっとした心がけで世界は大きく変わるんじゃないかと、この映画に教えられました。

どこのブランドのどの服を選択するかは私たちの自由。しかしその何気ない、無意識な意思決定の背景で血が流れていることを、私はこの映画で初めて知った。

安い服を買い回してクロゼットを膨らますこと、着倒すまで着ないで廃棄することを見直そう、ではない。

低価格の服の企画、生産、流通の事業が、グローバル化した世界でどんな構造で成立しているか、華やかなファッション業界の裏側の知られざる真実についてドキュメンタリー映画を通して伝え、問題提起しているのがこの映画【ザ・トゥルーコスト ファストファッション~ 真の代償~】だ。

私の昨今のテーマで、過日のミニ講演でもお話しした【豊かさと幸せのものさしが変わった】ことに通じる主題であり、本当に深く染み入る映画だった。消費(しすぎる)社会への警鐘。

だからこれはファッション業界を題材にしてはいるが、そこだけの話ではないと言える。

是非、11/14から公開の渋谷のアップリンクへ